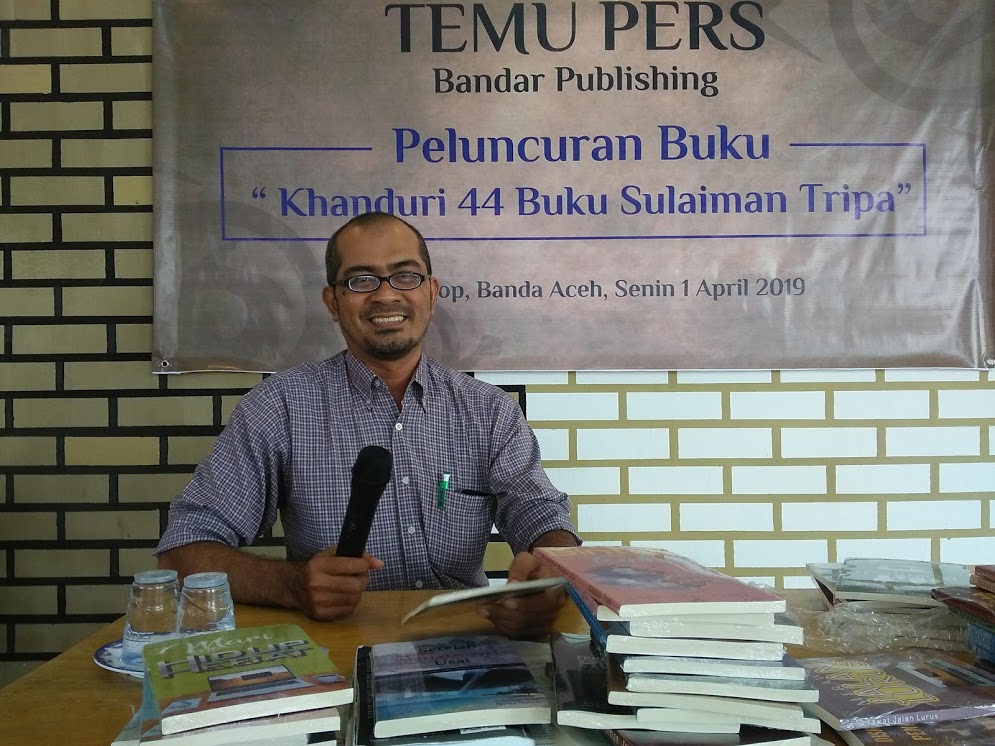

Oleh: Ari Palawi

Musisi, Pegiat Budaya dan Akademisi Universitas Syiah Kuala)

Ada masa ketika Aceh berbicara lewat bunyi—bukan sekadar lewat kata. Dari rapa’i yang menggetarkan tanah, lantunan zikir yang meneduhkan malam, hingga kidung didong yang menyatukan masyarakat di kampung-kampung. Setiap denting seurunee bukan hanya hiburan, melainkan cara Aceh mendengarkan dirinya sendiri. Di balik ritme dan harmoni itu tersimpan tata nilai: kedisiplinan, kebersamaan, dan kesadaran untuk menempatkan diri dalam keseimbangan. Namun kini, di tengah hiruk pikuk modernitas dan derasnya arus digitalisasi, Aceh seperti kehilangan sebagian nadanya. Ia masih bicara, tetapi belum sepenuhnya mendengar dirinya lagi.

Beberapa tahun terakhir, melalui serangkaian tulisan reflektif di ruang publik, saya mencoba menelusuri pertanyaan mendasar, yakni: Apakah mungkin membangun peradaban dengan bahasa musik—bukan dalam arti bunyi, melainkan cara berpikir yang harmonis?

Pertanyaan itu melahirkan gagasan tentang “Aceh Harmony Society” (AHS) dan “Aceh Philharmonic Orchestra” (APO): dua ruang gerak sosial-budaya yang berupaya menata kembali harmoni Aceh, baik dalam bentuk praksis maupun kesadaran kolektif. Kini, gagasan itu berkembang menjadi gerakan lintas bidang, mencakup pendidikan, riset, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya. Ia bukan proyek seremonial, melainkan kerja panjang untuk menjadikan budaya sebagai infrastruktur sosial.

Musik, dalam pengertian peradaban, adalah sistem kerja yang paling jujur. Tidak ada satu pun alat musik yang berkuasa atas yang lain. Setiap nada memiliki ruang, dan keindahan hanya lahir ketika setiap suara tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam.

Di situlah letak nilai sosial musik. Musik adalah pelajaran tentang tata kelola, etika, dan tanggung jawab. Aceh membutuhkan pelajaran itu—karena pembangunan bukan hanya soal angka, tapi soal ritme hidup bersama.

AHS dan APO berangkat dari keyakinan bahwa harmoni bukan sekadar estetika, tapi strategi pembangunan yang berakar pada kearifan lokal. Selama berabad-abad, masyarakat Aceh telah memiliki sistem sosial yang berbasis budaya: meuseuraya, peumulia jamee, dan adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala—semuanya mengandung prinsip keseimbangan antara spiritualitas, rasionalitas, dan kemanusiaan. Namun dalam praktik pembangunan modern, nilai-nilai itu sering terpinggirkan oleh birokrasi dan efisiensi teknokratis yang kering makna. Melalui AHS, harmoni dikembalikan sebagai asas moral pembangunan. Jadi bukan untuk melawan modernitas, tetapi untuk mengisinya dengan jiwa.

Dari sisi pendidikan, banyak riset global menunjukkan bahwa pelatihan musik meningkatkan kemampuan kognitif, empati sosial, dan disiplin diri. Negara-negara maju menjadikan seni sebagai bagian penting dari kurikulum untuk membentuk manusia yang utuh—bukan sekadar cerdas, tapi peka. Jika prinsip ini diterapkan di Aceh, maka pendidikan musik tidak hanya melahirkan pemain biola atau penabuh rapa’i, tetapi generasi yang tahu mendengar, memahami tempo, dan menghargai perbedaan.

Bayangkan sebuah sekolah di mana anak-anak belajar membaca Al-Qur’an dan partitur dengan rasa yang sama: khusyuk, tertib, dan penuh tanggung jawab. Di situlah pendidikan menjadi harmoni, bukan kompetisi.

Namun, kebudayaan tak akan bertahan tanpa ekonomi. Itulah mengapa AHS merancang sistem co-financing—kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menghidupi ekosistem seni dan budaya. Melalui Aceh Creative Lab, generasi muda dilatih menciptakan karya yang bernilai ekonomi tanpa kehilangan akar lokal: musik digital, film dokumenter, kriya, dan produk kreatif berbasis adat. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi global, di mana sektor budaya berkontribusi hingga 3% terhadap PDB dunia dan menjadi lapangan kerja strategis bagi generasi muda. Aceh pun memiliki potensi serupa,termasuk energi kreatif, tradisi kuat, dan identitas yang khas. Yang dibutuhkan hanyalah sistem yang menghubungkan nilai, pengetahuan, dan produksi.

Dalam konteks sosial, harmoni adalah bentuk tertinggi dari inklusivitas.

AHS dan APO bukan milik kelompok elit, melainkan ruang bagi semua. Dari anak muda di desa, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas adat. Di sini, budaya bukan milik masa lalu, tapi alat untuk memperjuangkan masa depan yang setara. Gerakan ini percaya bahwa setiap orang memiliki nada yang pantas didengar, dan hanya dengan mendengar bersama kita dapat membangun keseimbangan sosial yang beradab.

Optimisme ini bukan romantisme, tetapi rasionalitas baru. Aceh memiliki kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan landasan budaya untuk membangun ekosistem kreatif yang sehat. Yang dibutuhkan adalah koordinasi, transparansi, dan kepercayaan—bahwa budaya bukan beban subsidi, melainkan investasi sosial jangka panjang. AHS dan APO berdiri di atas prinsip itu, yakni: terbuka untuk evaluasi publik, realistis secara finansial, dan terukur dalam dampak sosialnya. Inilah praktik pembangunan yang etis dan modern sekaligus. Menjadikan budaya sebagai alat ukur kesejahteraan manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana sebuah orkestra, pembangunan Aceh tidak mungkin berjalan hanya dengan satu instrumen. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sipil harus duduk dalam ruang yang sama, membaca partitur yang sama, dan percaya pada harmoni yang sama.

Kita semua adalah bagian dari satu simfoni besar. Aceh yang sedang belajar mendengar dirinya sendiri. Dan ketika Aceh mendengar dirinya, dunia pun akan mendengar Aceh—bukan sebagai wilayah konflik, tetapi sebagai laboratorium kemanusiaan yang berhasil menata perbedaan menjadi keindahan.

“Harmoni sebagai Jalan Pulang” bukan sekadar semboyan; ia adalah arah pulang Aceh menuju dirinya sendiri. Pulang ke akar nilai, lalu melangkah ke masa depan dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Karena bangsa yang bisa mendengar dirinya, adalah bangsa yang tak akan kehilangan arah, seberapa keras pun dunia berbunyi.[]