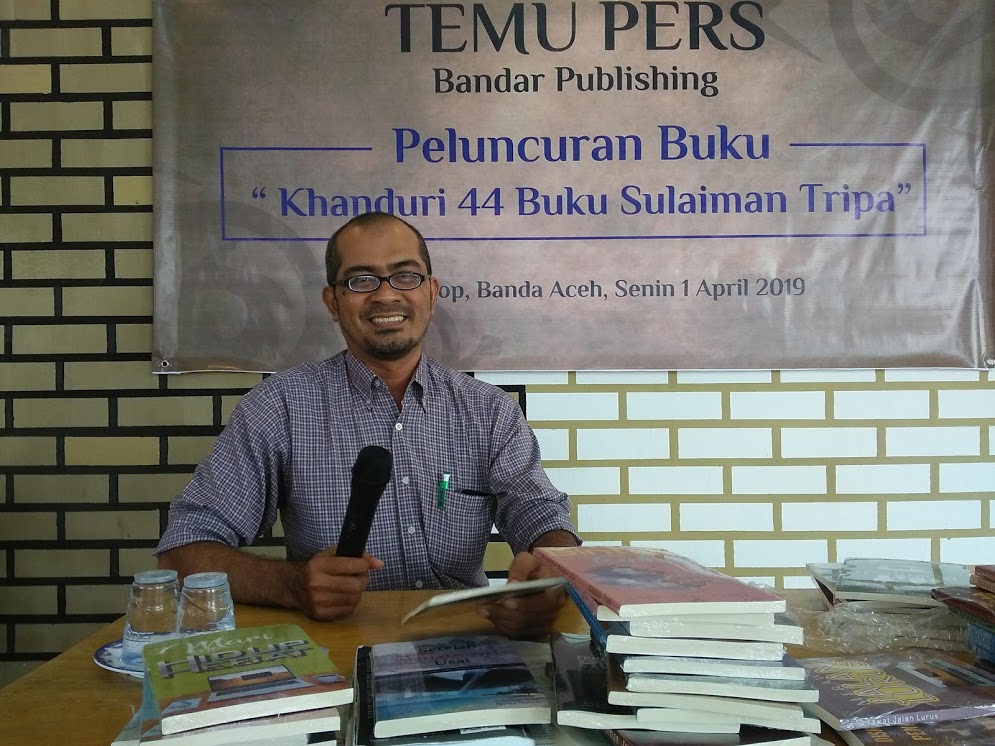

Oleh: Dr. Muhammad Heikal Daudy, SH, MH.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh.

Indonesia adalah negara pihak (state parties) dari konvensi Konvensi Ottawa 1997 mengenai Ranjau dan telah meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006.(Fachir, n.d.),. Republik ini menjadi terikat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah disebutkan di dalam konvensi. Sejumlah bentuk tanggung jawab negara harus dilaksanakan, diantaranya melahirkan program integrasi dan rehabilitasi sosial ekonomi, pemulihan trauma psikologis, dan pembangunan fasilitas kesehatan bagi korban ranjau.

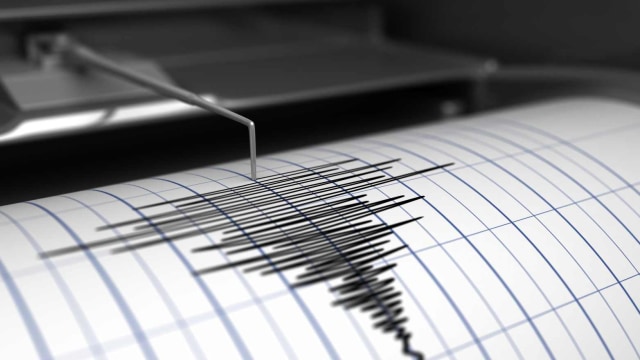

Jika diperhatikan di Aceh yang dalam kurun waktu 20 tahun sejak Pemerintah dan GAM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005. Tercatat 5 orang korban tewas maupun luka-luka serius akibat ledakan bom rakitan yang diikuti dengan penemuan puluhan peledak tersebut yang saban waktu terus meningkat.(Harian Serambi Indonesia, n.d.) Prakiraannya tercatat hampir setiap minggu terdapat 1 orang yang terluka hingga menderita secara permanen imbas terkena ranjau di seluruh dunia. Korbannya pun di dominasi oleh penduduk sipil seperti anak-anak, wanita dan orang tua, bukan para kombatan atau militer yang aktif di lapangan.

Insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban ranjau di pihak sipil seperti di Aceh, umumnya disebabkan oleh jenis ranjau rakitan Improvised Explosive Devices (IED) dan bukan ranjau buatan pabrik (International Campaign to Ban Landmine (ICBL), n.d.). Sesuai bunyi Artikel 2 angka (1) Konvensi Ottawa 1997, tidak pernah ada temuan jenis peledak selain ranjau anti-personel. Walaupun faktanya, pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel telah menjadi norma dalam Hukum Kebiasaan Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) berikut sejumlah konvensi beserta protokol tambahannya.

Tulisan ini berusaha menjelaskan secara normatif-empiris mengenai ancaman keberadaan ranjau di Aceh, khususnya dalam mengkaji secara tematik konstruksi norma terkait sebagaimana tercantum di dalam klausul-klausul poin MoU Helsinki yang telah berusia 20 Tahun itu, dan Konvensi Ottawa 1997 yang telah diratifikasi oleh PEMRI sejak tahun 2006 silam, berikut pula implementasinya sampai dengan saat ini. Oleh karena secara hukum positif keberadaan MoU Helsinki beserta turunannya di dalam peraturan perundang-undangan terkait Aceh, sangat diharapkan konstribusinya terhadap perdamaian itu sendiri.

Hukum Ranjau Anti-Personel Dalam Prakteknya Secara Nasional

Indonesia termasuk negara yang konsisten dalam usahanya menciptakan perdamaian dunia. Secara tatanan keamanan global, PEMRI terus berupaya dan mempromosikan penghapusan ranjau anti-personel dengan menginisiasi sejumlah kerjasama secara aktif demi mencapai tujuan “zero victim“, dan mengambil pendekatan pelarangan efektif ranjau anti-personel, termasuk di dalamnya pemberian bantuan teknis dan medis. Agenda prioritas lainnya yang senantiasa dilakukan terkait dukungan secara berkesinambungan terhadap registrasi senjata konvensional yang dimiliki.

Indonesia telah menyerahkan laporan pertama (initial report) implementasi Konvensi Ottawa 1997 pada bulan Januari 2008.(Konvensi Ottawa, 1997) dan untuk diketahui, Indonesia telah memenuhi kewajibannya dengan menghan-curkan (dispossal) simpanan ranjau anti-personel dalam 3 tahap sebanyak 11.603.(Ruddyard, 2010) Sedangkan cadangan ranjau anti-personel yang tersisa dan disimpan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 2.454 ranjau.(Ruddyard, 2010) Jumlah tersebut masih diperbolehkan sebagai bentuk kepemilikan sebagaimana dimaksudkan oleh Konvensi Ottawa 1997. Rencananya Indonesia menggunakan simpanan ranjau tersebut sebagai bahan latihan terkait kemampuan pasukan TNI dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan menghancurkan ranjau anti-personel, khususnya latihan yang dibutuhkan pasukan Indonesia yang akan berpartisipasi pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB (UN Peacekeeping).

Kaitan dengan pelarangan menyeluruh ranjau anti-personel, Indonesia tidak dalam posisi memiliki suatu Badan Otorita Nasional, sebagaimana ketentuan konvensi dan traktat yang merupakan kontak point antara penyelenggara tingkat nasional dengan penyelenggara tingkat internasional maupun sesama negara pihak. Sesuai maksud tersebut, situasi dan kondisi pasca konflik di Aceh dapat dijadikan tolok ukur dalam upaya maksimal PEMRI merealisasikan berbagai kewajiban-kewajiban yang tertuang di dalam Konvensi Ottawa 1997. Publik luas mengetahui, bahwa hingga saat ini masih saja terdapat korban sipil Aceh yang tewas maupun terluka, terkena ledakan ranjau anti-personel peninggalan masa konflik yang ditanam di wilayahnya.

Upaya Penerapan Hukum Ranjau Anti-Personel Dalam Konflik Bersenjata di Aceh

Para korban ranjau anti-personel di Aceh, harus menjadi perhatian dan prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, setara kedudukannya dengan korban sipil dimasa konflik. Tidak boleh ada diantara kedua belah pihak lepas tangan dari tanggung jawab. Masing-masing pihak harus bekerjasama untuk menanggulangi masalah ranjau anti-personel yang telah merenggut korban dipihak sipil. Inisiatif kerjasamanya dapat menjelma dalam berbagai bentuk antara lain: memberikan informasi mengenai posisi keberadaan ranjau serta membersihkan areanya, memusnah-kan penyimpanan ranjau, memberikan bantuan bagi para korban ranjau serta berbagai bentuk kerjasama lainnya.

Capaian prestasi yang sangat baik, jika kedua belah pihak bekerjasama sebagaimana telah ditunjukkan pada saat implementasi MoU Helsinki dibawah pengawasan AMM. Hasilnya pun dinilai sukses dan menggembirakan banyak pihak. Saat itu terjadi, sesuai bunyi MoU Helsinki butir 4.3 yang menyatakan bahwa: “…GAM harus melakukan decommisioning semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan AMM. GAM sepakat menyerahkan 840 buah senjata” (Nota Kesepahaman antara PEMRI dan GAM (Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement), 2005).

Masing-masing pihak berkomitmen mengakhiri penderitaan korban akibat penggunaan ranjau anti-personel. Keduanya dituntut untuk tidak menggunakan, membuat, memproduksi, memperoleh, menimbun, mempertahankan atau memindahkan ranjau anti-personel kepada siapapun, secara langsung atau tidak langsung. Secara lebih spesifik negara dituntut untuk tidak menolong, mendorong siapapun untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan konvensi ini. Kepada negara pihak dituntut pula untuk memusnahkan atau memastikan penghancuran seluruh jenis ranjau anti-personel. Maka menjelang akhir tahun 2012 lalu, Indonesia telah melaksanakan kewajibannya tersebut sebagai negara pihak melalui penghancuran timbunan ranjau yang dimilikinya.

Agenda pemusnahan yang dilaksanakan Tentara Nasional Indonesia telah berhasil dilaksanakan dan tercatat 16.581 stok ranjau anti-personel bersumber dari gudang penyimpanan senjata yang telah di dispossal.(Ruddyard, 2012)Langkah ini dilakukan, oleh karena waktu jatuh tempo negara-negara pihak untuk memusnahkan seluruh timbunan ranjau selambat-lambatnya 10 tahun untuk ranjau-ranjau yang berada di daerah-daerah penyebaran ranjau dan selambat-lambatnya 4 tahun setelah negara tersebut menjadi pihak.

Disamping itu, Pemerintah Republik Indonesia dapat berkerjasama dengan organisasi regional seperti Association of South East Asian Nations (ASEAN) atau dapat meminta kesediaan ICRC untuk melaksanakan pengawasan (supervisi)keberadaan ranjau di Indonesia khususnya di Aceh, termasuk bertindak sebagai fasilitator proses rehabilitasi korban ranjau dengan cara membangun berbagai fasilitas kesehatan serta pemulihan mental psikologi para korban traumatik yang terkena dampak ranjau dengan atau tanpa rekomendasi dari Sekjend PBB.(International Committee of the Red Cross (ICRC), 2001)

Sejumlah peristiwa penemuan ranjau anti-personel di Aceh saban waktu terjadi mulai tahun 2007 hingga saat ini. Penelusuran dari berbagai dokumentasi media mainstream dan popular di Aceh menunjukkan bahwa ranjau-ranjau tersebut masih saja ditemukan. Tercatat secara rerata benda maut yang tidak pandang bulu tersebut, ditemukan para warga pada saat melakukan aktivitas rutin di kebun, ladang atau sawah.

Aceh sebagai daerah bekas konflik bersenjata sangat sensitif dan rentan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang lazim muncul dari imbas periodeisasi masa transisi pasca konflik. Peristiwa-peristiwa ledakan ranjau anti-personel di sejumlah wilayah di Aceh yang telah menimbulkan korban, menegaskan bahwa Aceh saat ini belum sepenuhnya aman. Maksud aman disini ialah gambaran era atau situasi keadaan yang sangat nyaman bagi masyarakat sipil untuk melaksanakan rutinitas kesehariannya. Peristiwa ledakan ranjau hingga menimbulkan korban sipil, tentu menjadi dorongan bagi PEMRI untuk segera membuat kebijakan populis, dengan harapan mampu memberikan rasa aman bagi warga negaranya yang memiliki kemampuan serba terbatas. Seperti menginisiasi sejumlah produk peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif, sehingga akses bagi masyarakat korban tersedia dan terpenuhi terhadap fasilitas-fasilitas publik. Khususnya masyarakat korban yang berkebutuhan khusus (korban cacat fisik semasa konflik), atau warga dengan kemampuan fisik yang mumpuni, namun mengalami diskriminasi dengan berbagai alasan yang sangat merugikan keberadaan warga tersebut, untuk memperoleh kesempatan melanjutkan hidup secara normal. Faktanya para korban ledakan ranjau anti-personel sisa konflik di Aceh mengalami hal-hal demikian. Para korban tidak memperoleh akses memadai dalam memperjuangkan haknya, oleh karena tidak termasuk dalam katagori korban pada masa konflik.

Langkah upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Ottawa 1997 merupakan tindakan yang patut diapresiasi oleh segenap rakyat di bumi NKRI. Kebijakan tersebut dinilai sebagai kesungguhan PEMRI, dalam mendukung sepenuhnya kesepakatan bahwa penggunaan ranjau anti-personel telah menghambat usaha-usaha pembangunan ekonomi, rekonstruksi serta menimbulkan akibat-akibat buruk selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah sebuah konflik bersenjata berakhir.(Smith, 2009) PEMRI perlu merintis upaya pembersihan (demining) tentunya dengan saling menukar informasi tentang keberadaan ranjau anti-personel yang pernah digunakan dan ditanam pihak GAM dan TNI, serta rehabilitasi para korban ranjau di wilayah-wilayah tertentu (mine infested countries) dengan menetapkan beberapa tujuan umum kegiatan.

Opsi lainnya bagi Pemerintah Republik Indonesia ialah dengan membentuk satu payung hukum nasional dalam rangka memberi perlindungan para korban ranjau. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 merupakan landasan yuridis, dan dapat digunakan sebagai legal-formal fondasi PEMRI sekaligus GAM mendorong keduanya memberikan perlindungan bagi penduduk sipil korban ranjau anti-personel di Aceh. Kenyataan ini diakui bahwa belum terlihat adanya titik terang, oleh karena korban sipil terus berjatuhan, terkena ledakan ranjau mematikan tersebut. Catatan pilu ini terekam selama kurun waktu 20 tahun usia perundingan damai MoU Helsinki.(Harian Serambi Indonesia, 2007)

Disamping itu, usaha-usaha perlindungan dan penanganan penderitaan yang diberikan kepada korban sipil korban ranjau anti-personel pasca konflik di Aceh, diakui kedua pihak belum maksimal dan masih terdapat sejumlah kendala baik teknis maupun formal dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat dikatagorikan dalam dua bentuk, antara lain: a) Implementasi peraturan terkait yang belum efektif dan b) Rendahnya komitmen kedua belah pihak terhadap para korban.(Latham, 2009) dengan demikian, unsur pimpinan mewakili masing-masing pihak dapat saling berkomunikasi dan mencari solusi bijak dalam rangka menengahi hambatan-hambatan sebagaimana telah dijelaskan.

Sinergi ASEAN Demi Keberlanjutan Damai di Aceh

Peran aktif ASEAN dalam keterlibatannya mewujudkan usaha-usaha mendamaikan para pihak yang bertikai selama konflik bersenjata di Aceh, sudah terlihat sejak rintisan upaya perdamaian pertama yang diinisiasi oleh Hendry Dunant Centre (HDC) di era awal-awal reformasi bergulir di Indonesia (tahun 2000-an). Sekalipun pada kenyataannya proses rintisan damai yang diinisiasi oleh HDC ini belum membawa dampak yang cukup signifikan bagi terwujudnya damai pada saat itu. Faktor penghambat utama yang menggejala pada saat tersebut adalah (1) masing-masing pihak yang bertikai (TNI dan GAM) sama-sama tidak dapat menahan diri, dalam mengupayakan genjatan senjata secara permanen, dan (2) terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh HDC sebagai mediator.

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pada tahun 2005 setelah musibah terbesar di abad-21 terjadi yaitu Gempa dan Tsunami yang mencapai 9 SR pada tanggal 26 Desember 2004, dan telah meluluh lantakkan pantai dan daratan Aceh. Sejak saat itu, Crisis Management Initiative (CMI) yang berpusat di Finlandia dan dipimpin langsung oleh mantan Presiden kharismatik negara tersebut yaitu Marti Ahtisari, bergerak serta mengambil inisiatif untuk menawarkan jasa baiknya demi mendamaikan Pemerintah RI dan GAM untuk duduk dalam satu meja membuka dialog-dialog konstruktif bagi kedua pihak sebagai bentuk win-win solution. Usaha ini tergolong berhasil yang berujung kepada ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Segenap masyarakat Aceh bersuka cita dan bersyukur atas pencapaian sejarah monumental tersebut.

Dalam perkembangannya, tindaklanjut dari Nota Kesapahaman yang telah ditandatangani tersebut, dibentuk sebuah lembaga pemantau dengan kewenangan yang luas serta dilengkapi kualifikasi dan struktur lembaga yang tergolong rapi. “Marti Ahtisari memasukkan Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam kesepakatan damai yang harus direalisasikan dan menjadikan Uni Eropa sebagai lembaga monitoring yang juga mengikutsertakan ASEAN. Karena itu kemudian, dalam Nota Kesepahaman Damai dibentuk kerjasama Eropa-ASEAN sebagai pihak yang akan memonitor kesepakatan damai di Aceh.”(Gemala, 2014)

Masyarakat Uni Eropa secara historis memiliki konstribusi nyata dalam usaha-usaha mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik bersenjata diseluruh dunia. Seperti yang dilakukannya terhadap penyelesaian konflik bersenjata internal di Aceh. Melalui kolaborasinya dengan ASEAN, telah terbukti efektif mendorong para pihak yang bertikai untuk berdamai. Sekalipun keterlibatan ASEAN dilihat sebagai institusi regional antar negara-negara di Asia Tenggara, dimana Indonesia merupakan pendiri sekaligus anggotanya (Sutrisno, 2019)

Melalui konsep kerjasama ASEAN Community Security dengan sejumlah negara, termasuk dengan Uni Eropa. Maka dibentuk misi pemantau Aceh (Aceh Monitoring Mission, AMM) seusai ditandatanganinya MoU Helsinki. Pasal 5 ayat 1 MoU disebutkan bahwa: “Misi Pemantau Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan Negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesapahaman ini”.

Adapun negara-negara ASEAN yang mengirimkan perwakilannya (representatif) dalam misi pemantau (AMM) tersebut antara lain: Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand. Dan para anggota misi ini menjalankan tugas secara imparsial dan tidak memihak atau mewakili pihak manapun. Misi pemantauan ini resmi terlaksana mulai tanggal 15 September 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2006, setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penundaan kepastian berakhirnya misi, mengingat kondusifitas wilayah Aceh pada saat itu.

Peran Negara-negara ASEAN melalui AMM dalam misinya pada kesempatan tersebut sangatlah berhasil, dan menjadi faktor penentu dibalik keberhasilan kerjasamanya dengan Uni Eropa. Pencapaian itu pula yang pada akhirnya membuat Pemerintah Indonesia menganugerahi sejumlah penghargaan seperti Bintang Jasa Utama, dan Bintang Jasa Pratama oleh Presiden RI sebagai bentuk ucapan terima kasih atas konstribusi nyata mendukung perdamaian di Aceh.

Saat ini keberadaan negara-negara ASEAN masih sangat dibutuhkan dalam rangka memonitor agenda perdamaian yang belum maksimal diimplementasikan. Kasus penemuan bom-bom rakitan yang telah menimbulkan korban tewas maupun luka, tatkala bom-bom tersebut tertanam selama bertahun-tahun (ranjau) dan belum pernah sama sekali dilakukan pembersihan. Rentan menjadi ancaman yang serius, apalagi jika tidak ada sebuah lembaga yang mengawasinya. Oleh karena itu, keterlibatan Negara-negara ASEAN mutlak diperlukan demi keberlangsungan perdamaian di Aceh.

Konklusi

Konflik bersenjata yang telah terjadi di Aceh, memosisi-kan PEMRI maupun GAM terikat melaksanakan sejumlah tanggungjawabnya secara kolektif untuk mengiplementasikan berbagai upaya perlindungan serta mengurangi secara signifikan penderitaan korban ranjau anti-personel. Kegiatan atau Langkah-langkah yang bersifat kontra-produktif terhadap komitmen tersebut sedari awal harus diantisipasi, mengingat secara nasional kebijakan tersebut tergolong penting dan strategis, agar terhindar dari kecaman publik internasional.

Aceh dengan pengalaman konflik bersenjata internalnya (non-international armed conflict) sepatutnya menjadi tolok ukur secara nasional contoh keberhasilan Indonesia sebagai Negara Pihak Konvensi Ottawa 1997. Diantara butir-butir MoU Helsinki ditegaskan bahwa kedua belah pihak harus bersinergi menjaga perdamaian dan mendukung rencana-rencana aksi (action plan) pembangunan Aceh dimasa damai secara berkesinambungan. Bahkan peran Negara-negara ASEAN bernilai strategis demi meyakinkan negara-negara pihak konvensi ini bahwa Indonesia berkomitmen penuh mewujudkan “Dunia Bebas Ranjau”.

Daftar Pustaka

Agus, F. (1997a). Hukum Humaniter Suatu Perspektif (pp. 42–43). Kerjasama antara Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC.

Agus, F. (1997b). Hukum Humaniter Suatu Perspektif (pp. 20–21). Kerjasama antara Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC.

Fachir, A. (n.d.). Perkembangan Konvensi Anti-Personnel Mines (Ranjau Anti-Personnel). Jurnal Litbang Pertahanan Indonesia, 1.

Gemala, C. D. (2014). Peranan Aceh Monitoring Mission Dalam Upaya Peace Building di Aceh Tahun 2005-2006. UIN Syarif Hidayatullah.

Harian Serambi Indonesia. (n.d.). Tabung Pelontar Meledak 1 Tewas.

Harian Serambi Indonesia. (2007). Lebih Dari 20 Bom Rakitan Disita Pasca Konflik.

Harian Serambi Indonesia. (2016). brimob-lhokseumawe-masih-gudangkan-90-bom-temuan. http://aceh.tribunnews.com

Higgins, R. (1994). Problems and Proces: International Law and How We Use It (1st ed.). Clarendon Press.

International Campaign to Ban Landmine (ICBL). (n.d.). Landmines Monitor Report on Indonesie.

International Committee of the Red Cross (ICRC). (2001). Kenalilah ICRC. ICRC.

Komisi Hukum Internasional. (1975). Laporan Sidang ke-27.

Komite Internasional Palang Merah. (2011). Ringkasan Konvensi-Konvensi Jenewa Tertanggal 12 Agustus 1949 serta Protokol-Protokol Tambahannya.

Konvensi Jenewa, (1949).

Konvensi Ottawa, (1997).

Kusumaatmadja, M. (1986). Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949. Binacipta.

Latham, A. (2009). The Politics of Stigmatization: Global Cultural Change and the Transnational Campaign to Ban Antipersonnel Landmines. The International Studies Association 40th Annual Convention, 25. http://www.ciaonet.org/isa/laa01/

ottawaconventiontext. (2012). Www.Google.Com. http//www.google.com/ottawaconventiontext/2005

Penjelasan atas Pengesahan Convention on Prohibition of the Use, Stockpiling Productions and Transfer Anti-personnel Mine and Their Destructions, Pub. L. No. Undang-undang Nomor 20 (2006).

Price, R. (1998). International norms and the mines taboo: Pulls toward compliance. Canadian Foreign Policy Journal, 5(3), 105–123. https://doi.org/10.1080/11926422.1998.9673152

Rica, C., & Salvador, E. (2000). ORGANISATION FOR THE P ROHIBITION OF C HEMICAL W EAPONS OPCW : The Legal Texts. July, 2000.

Ruddyard, F. (2010). www.kemlu.go.id. http://www.kemlu.go.id

Ruddyard, F. (2012). “Pelarangan Ranjau Darat.” Makalah Seminar, Kerjasama FISIP UGM Dan Direktorat Keamanan Internasional Dan Perlucutan Senjata Kemenlu RI, 0.

Sandholtz, W., & Whytock, C. A. (2017). The politics of international law. In Research Handbook on the Politics of International Law. https://doi.org/10.4337/9781783473984.00008

Smith, D. (2009). The Landmine Web, Foreign Policy in Focus, 17 The Geneva Centre for Security Policy. http://www.fpif.org/fpiftxt/512

Starke, J. G. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Sinar Grafika.

Sulaiman, T. I. Bin. (2007). Alm. Tgk. Ibrahim Bin Sulaiman, Juru Bicara KPA Pusat.

Sutrisno, N. (2019). Humanitarianism , Sovereignty , and ASEAN Mode of Governance : Another Perspective from the Global South. 19(4), 78–86.

Tim Pokja Sekretariat Balitbang Dephan RI. (2007). Sekilas Ranjau Darat Anti-Personel dan Implementasinya di Indonesia. 1.

Nota Kesepahaman antara PEMRI dan GAM (Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement), (2005).

Sumber: Artikel ini pernah dipublikasi dalam buku bersama yang berjudul “20 Tahun Damai RI-GAM Dari Senjata, Berkonflik Dalam UUPA” terbitan https://bandarpublishing.com/produk/20-tahun-damai-ri-gam-berdamai-dari-senjata-berkonflik-dalam-uupa/