Oleh: Ari J. Palawi

Pendidikan tinggi di Aceh hari ini berada pada titik krusial. Sebagai daerah dengan status otonomi khusus berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), Aceh memiliki hak untuk menentukan arah pendidikan dan kebudayaannya sendiri—hak yang lahir dari sejarah panjang konflik, rekonsiliasi, dan kesepakatan damai MoU Helsinki 2005. Karena itu, arah pendidikan tinggi di Aceh tidak bisa hanya mengikuti arus nasional, melainkan harus berangkat dari konteks sosial, budaya, dan religius Aceh yang khas.

Tantangan zaman justru semakin kompleks. Di tengah derasnya transformasi digital, penetrasi kecerdasan buatan (AI), dan kompetisi global yang makin ketat, universitas-universitas di Aceh—mulai dari Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry, Universitas Teuku Umar, hingga berbagai politeknik dan sekolah tinggi—dituntut melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga adaptif, resilien, kreatif, dan berakar pada nilai lokal.

Data terbaru Bappenas (2025) menunjukkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Aceh telah mencapai 42%, sejajar dengan target nasional. Namun, angka ini menyimpan jurang ketimpangan. Di kota-kota besar seperti Banda Aceh, kampus relatif lebih maju, sementara di wilayah pesisir dan pedalaman—terutama di Aceh Timur, Singkil, dan Simeulue—akses terhadap perguruan tinggi masih rendah, bahkan sebagian besar lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang universitas. Jurang ini mencerminkan paradoks klasik. Sebagian kampus terus berlari mengejar akreditasi dan ranking, sementara sebagian lain masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar, dosen, dan akses riset.

Yang membuat situasi Aceh semakin khas adalah keberadaan dayah dan dayah tinggi—institusi pendidikan Islam tradisional yang telah berabad-abad menjadi pusat transmisi ilmu, moral, dan kepemimpinan. Dayah tidak sekadar ruang pendidikan agama, tetapi juga basis sosial yang membentuk identitas masyarakat Aceh. Sayangnya, hingga kini integrasi antara dayah dan perguruan tinggi modern masih minim. Padahal, sinergi keduanya dapat melahirkan model pendidikan tinggi Aceh yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga mengakar pada ruh budaya dan spiritualitas Aceh.

Tantangan Strategis Pendidikan Tinggi di Aceh

Paradoks yang membayangi pendidikan tinggi di Aceh menegaskan satu hal penting, yaitu: kampus dan dayah tinggi di Aceh memikul misi strategis yang lebih berat dibanding daerah lain. Pendidikan tidak boleh berhenti sebagai sarana memperoleh gelar, tetapi harus bertransformasi menjadi mesin perubahan sosial, penguat rekonsiliasi, dan penggerak kemandirian.

Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang perlu dijawab secara visioner dan kontekstual.

- Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Lokal-Global

Sebagian program studi di Aceh masih mengajarkan materi yang kurang bersentuhan dengan persoalan nyata masyarakat. Lulusan teknik jarang diarahkan untuk menjawab masalah infrastruktur desa pesisir atau mitigasi bencana tsunami. Sementara itu, lulusan ilmu sosial belum banyak diarahkan pada rekonsiliasi pascakonflik atau tata kelola syariat secara demokratis. Dalam hal ini, UNESCO melalui Rethinking Education (2015) menekankan pentingnya pendidikan yang menyiapkan lifelong learning capacity, bukan sekadar transfer pengetahuan.

Tradisi intelektual Aceh sebenarnya telah memberi teladan. Hamzah Fansuri (abad 16–17) menekankan kosmopolitanisme melalui sastra sufi yang memadukan filsafat, agama, dan bahasa (Teeuw, 1967; al-Attas, 1970). Syekh Abdurrauf as-Singkili menulis Mir’āt al-Ṭullāb sebagai kitab hukum Islam aplikatif di Asia Tenggara (Azra, 2004). Nuruddin ar-Raniri menyusun Bustanus Salatin, ensiklopedia yang menyatukan hukum, sejarah, dan politik (Iskandar, 1966).

Legasi ini menunjukkan bahwa kurikulum Aceh selalu dinamis dan responsif terhadap realitas. Di era kecerdasan buatan (AI), kurikulum pendidikan tinggi Aceh harus berlapis:

- Literasi digital untuk semua mahasiswa,

- Aplikasi teknologi kontekstual (big data untuk perikanan, blockchain untuk wakaf dan zakat),

- Spesialisasi teknis bagi sektor unggulan (agribisnis, energi terbarukan, maritim).

- Jalur Pendidikan yang Kaku: Kampus vs Dayah

Sistem pendidikan Aceh masih mempertahankan dikotomi tajam. Antara kampus yang dianggap modern, dayah yang dianggap tradisional. Hal ini menghambat potensi integrasi epistemologi. Faktanya, tradisi Aceh justru lahir dari wahdah al-‘ulum (kesatuan ilmu).

Sejarah memperlihatkan inklusivitas itu. Sultanah Safiatuddin Syah (1641–1675) memimpin Aceh sambil menjaga berkembangnya seni, sastra, dan keilmuan (Reid, 1975). Ia menjadi teladan kepemimpinan perempuan Aceh yang meneguhkan pentingnya pendidikan.

Hari ini, spirit itu bisa diterjemahkan dalam bentuk kurikulum hibrid:

- Mahasiswa dayah memperoleh akses micro-credentials digital, kewirausahaan, atau STEM.

- Mahasiswa kampus memperoleh pengakuan akademik atas kajian kitab kuning, seni tradisi, atau praktik keagamaan.

Dengan demikian, pendidikan tinggi Aceh tidak lagi terjebak dalam dikotomi modern-tradisional, melainkan menuju integrasi khas Aceh: ilmu dunia dan akhirat dalam satu tarikan nafas.

- Lemahnya Hilirisasi Riset dan Karya Seni

Sebagian besar riset mahasiswa dan dosen di Aceh masih berhenti di rak perpustakaan atau jurnal lokal. Demikian pula seni tradisi—Seudati, Rapai, Didong Gayo, hingga Nandong Simeulue—sering hanya tampil sebagai seremoni, bukan inovasi sosial.

Sesungguhnya, seni dan tradisi Aceh adalah kurikulum hidup yang diwariskan lintas generasi. Nandong Simeulue, misalnya, bukan sekadar syair lisan, tetapi sarana edukasi mitigasi bencana yang terbukti efektif menyelamatkan ribuan jiwa saat tsunami 2004—sebagaimana dicatat McAdoo dkk. (2006) dan dikuatkan penelitian mutakhir (Ismail, 2020; Takari, 2020). Demikian pula Seudati, tarian yang lahir sebagai medium dakwah dan perlawanan, kini telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional oleh Kemdikbud (2014), dengan proses pendaftaran ke UNESCO yang terus diperjuangkan. Kedua tradisi ini membuktikan bahwa seni Aceh bukan sekadar hiburan, melainkan perangkat pengetahuan, etika, dan daya hidup kolektif yang patut diintegrasikan ke dalam riset dan kurikulum pendidikan tinggi.

Jika seni, tradisi dan riset diintegrasikan dalam sistem pendidikan tinggi, Aceh memiliki laboratorium sosial-budaya yang sangat kaya. Belajar dari model Industrial PhD di Jerman dan Denmark, riset doktoral Aceh dapat diarahkan ke bidang nyata, seperti:

- teknologi kelautan untuk nelayan,

- agribisnis kopi Gayo,

- industri halal berbasis syariah,

- terapi seni untuk trauma pascakonflik.

Seperti diingatkan John Dewey (2001), pendidikan yang gagal terkoneksi dengan realitas sosial hanya akan melahirkan “pengetahuan yang mati.” Tantangan terbesar Aceh adalah menghidupkan kembali ilmu dan seni agar menjadi energi peradaban yang relevan dan bermanfaat.

Tawaran Solusi: Integrasi Ilmu, Nilai, dan Budaya Aceh

Menghadapi kompleksitas tantangan, pendidikan tinggi di Aceh tidak cukup hanya melakukan penyesuaian teknis. Diperlukan visi besar yang mengintegrasikan warisan intelektual Aceh dengan tuntutan zaman. Arah transformasi harus berangkat dari tiga poros utama: integrasi ilmu dan nilai, kolaborasi kontekstual, serta optimalisasi aset budaya dan seni.

- Integrasi Ilmu dan Nilai

Kemajuan teknologi dan penetrasi kecerdasan buatan tidak boleh membuat pendidikan tinggi Aceh tercerabut dari fondasi nilai. Dayah sebagai basis moralitas dan spiritualitas masyarakat Aceh perlu diintegrasikan dengan universitas modern, sehingga lahir generasi yang unggul secara akademik sekaligus berkarakter.

Indonesia sering mengutip konsep wahdah al-‘ulum (kesatuan ilmu) di perguruan tinggi keagamaan Islam. Namun, Aceh memiliki modal sejarah lebih jauh. Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar-Raniri mencontohkan bahwa ilmu agama, filsafat, sastra, bahkan politik bisa berpadu dalam satu kerangka epistemologis. Integrasi seperti ini harus dihidupkan kembali dalam bentuk kurikulum interdisipliner, dengan memadukan teknologi dengan etika, hukum dengan budaya, kedokteran dengan seni penyembuhan trauma.

- Kolaborasi yang Kontekstual

Model triple helix (kampus–industri–pemerintah) yang banyak dipraktikkan secara nasional perlu diterjemahkan ulang untuk Aceh. Bentuk yang lebih sesuai adalah triple helix plus: kampus–pemerintah daerah–dayah/komunitas adat–rumah berkarya (atau UMKM dalam formalisasi negara).

- Di wilayah pesisir, riset kampus harus langsung berhubungan dengan kebutuhan nelayan, seperti: inovasi kapal ramah lingkungan, aplikasi pasar ikan digital, atau teknologi pengawetan hasil laut.

- Di dataran tinggi Gayo, fokusnya pada peningkatan mutu kopi, agroforestry, dan industri kreatif berbasis budaya.

- Di kawasan pedalaman, perguruan tinggi dapat berkolaborasi dengan dayah dan komunitas lokal untuk mengembangkan literasi digital, kewirausahaan syariah, dan pendidikan perdamaian.

Dengan pola ini, perguruan tinggi Aceh tidak lagi menjadi menara gading, melainkan jangkar pembangunan lokal.

- Optimalisasi Aset Budaya dan Seni

Aceh memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dari Seudati, Rapai, Didong Gayo, Nandong Simeulue, hingga tradisi hikayat lisan dan manuskrip kuno. Selama ini seni hanya ditempatkan sebagai hiburan, padahal ia bisa menjadi fondasi peradaban dan instrumen pendidikan.

- Seudati dapat dipelajari bukan sekadar tarian, tetapi sebagai teks sosial-politik yang mengajarkan keberanian dan dakwah.

- Nandong Simeulue bisa menjadi model kurikulum mitigasi bencana berbasis budaya lokal.

- Manuskrip kuno Aceh dapat menjadi sumber riset hukum, politik, hingga ilmu alam Nusantara.

Pendidikan seni tidak boleh dianggap pinggiran. Seperti diingatkan dalam banyak kajian kontemporer, seni sama pentingnya dengan kedokteran atau teknik, karena keduanya sama-sama menyangkut daya hidup manusia. Dengan memasukkan seni dan tradisi ke dalam kurikulum dan riset, maka kampus di Aceh bisa mencetak lulusan yang tidak hanya intelektual, tetapi juga kreatif, empatik, dan berakar pada identitas lokal. Sebagaimana diingatkan Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, pembangunan sejati adalah memperluas pilihan dan kebebasan masyarakat. Pendidikan tinggi di Aceh hanya akan bermakna jika ia membuka ruang bagi kebebasan intelektual, inovasi sosial, dan keberlanjutan budaya.

Dari Visi ke Aksi: Pendidikan Tinggi Aceh sebagai Laboratorium Peradaban

Visi pendidikan tinggi Aceh tidak boleh berhenti pada jargon atau laporan administratif. Ia harus diwujudkan dalam aksi nyata:

- Kurikulum yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat pesisir, pegunungan, dan perkotaan.

- Riset yang mengalir hingga ke sawah, laut, dan warung kopi, bukan hanya terhenti di jurnal.

- Integrasi dayah–kampus yang melahirkan lulusan berkarakter, berpengetahuan, sekaligus beridentitas.

- Seni dan budaya yang tidak ditempatkan di pinggiran, melainkan diakui sebagai sumber ilmu dan terapi sosial.

Pendidikan tinggi di Aceh harus tampil sebagai lokomotif rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan sejarah intelektual yang panjang, warisan dayah yang kokoh, dan kekayaan budaya yang melimpah, Aceh memiliki modal untuk menawarkan model pendidikan alternatif: modern, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal. Tantangannya tinggal satu. Apakah perguruan dan dayah tinggi di Aceh berani melangkah dari visi ke implementasi? Sejarah membuktikan, kemajuan yang adil dan bermartabat, hanya bisa tumbuh dan bertahan, jika pendidikan moral, keterampilan dan keilmuan, menjadi ruh utama peradabannya. []

Tentang Penulis:

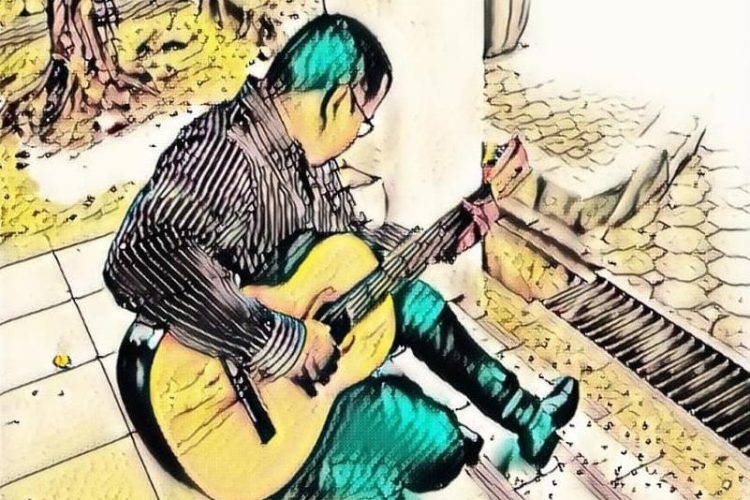

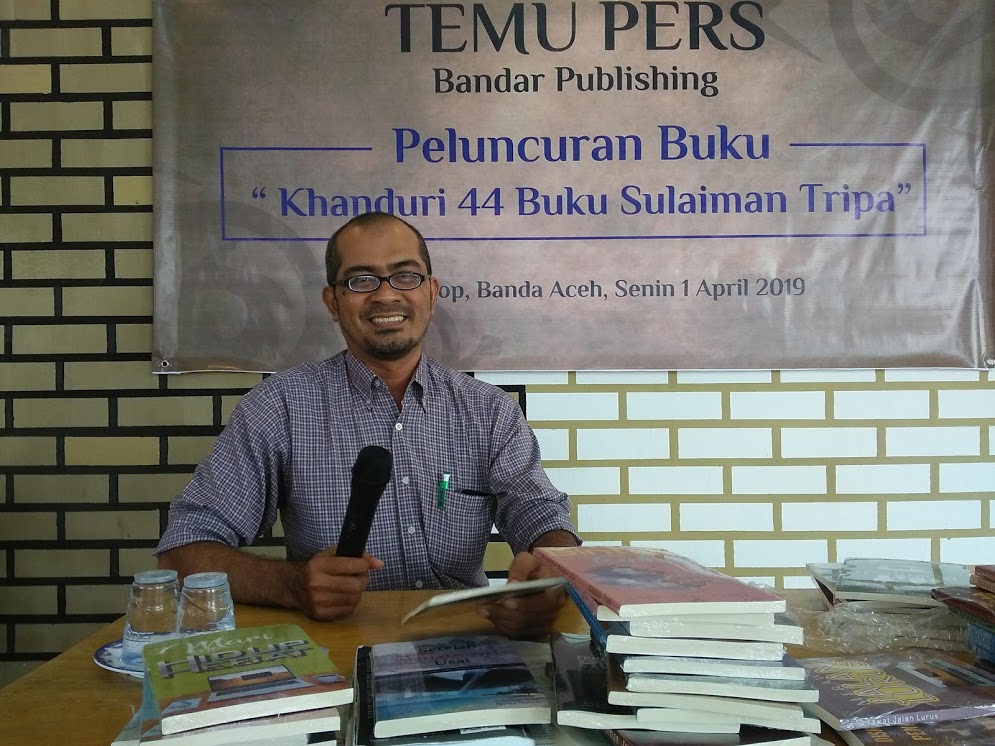

Ari Palawi, S.Sn., M.A., Ph.D. Lahir, bernyanyi dan belajar hingga SMA di Banda Aceh. Lalu menekuni gitar klasik, musikologi dan etnomusikologi, serta kajian budaya Asia di ISI Yogyakarta, University of Hawai’i at Manoa, dan Monash University. Saat ini mengajar di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Syiah Kuala.