Oleh: Halik

Direktur Eksekutif LaKaspia Institute.

Sudah jamak diketahui OMS memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi di Indonesia, termasuk di Aceh. Apalagi daerah ini pernah ditekan oleh konflik bersenjata yang memakan banyak korban juga pernah diterjang oleh bencana tsunami yang memporakporandakan hampir semua infrastruktur dan merenggut ratusan ribu nyawa (World Bank, 2018; Sukardi A, 2021). Untuk menyusun kembali semua puing-puing sosial ekonomi yang diserakkan oleh kedua masalah besar itu, OMS telah mengambil porsinya dan memainkan perannya dengan maksimal.

Untuk pemberdayaan masyarakat dan demokrasi di Aceh, OMS telah menjadi corong untuk menyuarakan kegusaran masyarakat, mengingatkan masyarakat terkait isu-isu yang penting bagi kehidupan sosial ekonomi mereka, menjadi pilar kokoh untuk membantu penegakan HAM, mendorong lebih banyak keterlibatan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan, memantau kebijakan eksekutif dan legislatif, memberi saran kepada pengambil kebijakan dan bahkan membantu mengorganisir masyarakat agar dapat memperjuangkan haknya sendiri (Mardani, 2020; Zulfiqar & Anwar, 2022).

Di Aceh sendiri terdapat berbagai bentuk OMS dari aspek keterlibatannya dalam masalah publik hingga ukuran organisasinya. Ada yang memiliki koneksi kuat ke luar negeri dan ada pula yang hanya berjaringan dengan organisasi lokal saja. Ada OMS yang memiliki sumber daya finansial yang hebat dan berkelanjutan, namun ada pula yang hanya mengandalkan partisipasi sukarela dari anggota organisasinya. Ada yang dengan mudah berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan serta ada juga yang tak pernah diperhatikan suaranya oleh pemerintah (Bappenas, 2020; Mardani, 2020).

Semua itu didasari oleh sejarah keberadaan mereka dan kapasitas yang dimiliki oleh para pengelolanya. Dimulai di era Orde Baru dengan kemunculan beberapa OMS hingga puncaknya setelah berbagai negara dan lembaga internasional datang ke Aceh untuk membantu membangun kembali Aceh agar lebih baik. Dua masalah terbesar Aceh ditangani sekaligus: dampak tsunami dan akibat konflik bersenjata. Sepanjang tahun 2005-2009 berbagai dukungan diberikan untuk membentuk kembali tatanan sosial ekonomi masyarakat dan sistem demokrasi yang khusus untuk Aceh. Saat itu pula, dukungan bagi OMS meningkat drastis. Berbagai kerja sama dengan lembaga internasional, perguruan tinggi, dan pemerin-tah ditandatangani untuk satu tujuan yakni membangun Aceh (World Bank, 2018; Kementerian Sosial, 2019; Mardani, 2020).

Setelah periode itu, ada banyak OMS yang gagal mem-pertahankan pelaksanaan misinya. Pembangunan kembali Aceh, baik secara sosial ekonomi maupun demokrasi, dianggap telah selesai dan semua dukungan internasional itu dihentikan. Hanya sedikit lembaga donor yang tersisa dan masih mengambil peran dalam peningkatan kapasitas masyarakat Aceh. Akibatnya, OMS dilanda paceklik (Mardani, 2020).

Apa sebenarnya yang dihadapi oleh OMS dewasa ini? Apakah yang terjadi saat ini semata karena daur hidup organisasi atau ada hal lain yang jadi penyebabnya? Apakah ini terjadi karena kegamangan OMS menghadapi tantangan dalam perjalanannya?

Artikel ini akan membahas beberapa hal saja sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus pemantik bagi pembaca untuk lebih mencermati situasi terkini yang dialami OMS di Aceh.

Daur Hidup Organisasi

Daur hidup organisasi merupakan suatu konsep untuk mencermati proses yang dialami oleh setiap organisasi. Konsep ini diuraikan pertama kali oleh Lippit dan Schmidt (1967), ditimpali oleh Greiner (1972) lalu dilengkapi oleh Oakley dan Krug (1991) dan Jones (1994). Secara sederhana, daur hidup organisasi digambarkan sebagai fase-fase lahir, berkembang, matang, surut dan mati. Ibarat manusia daur ini adakalanya melewati masa yang panjang ada pula yang pendek. Bagaimana organisasi melewati setiap fase dan menemukan terobosan saat mengalami fase surut adalah penentu “usia” organisasi. Fase matang (mature) adalah fase penting yang membutuhkan kreativitas, pengarahan, pendelegasian, koor-dinasi dan kerjasama agar dapat berlangsung lama dan menghindari organisasi masuk ke fase surut (decline). Fase surut dapat menyeret organisasi kepada fase mati jika gagal diantisipasi, seperti pendapat Greiner, Mardani (2020), World Bank (2018) dan Kementerian Sosial (2019).

Sebagian ahli manajemen menyebutkan bahwa suatu organisasi masuk ke fase surut, antara lain, karena kegagalannya dalam adaptasi (menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman), tumbuh terlalu cepat, tidak berani ambil resiko, mengalami konflik internal atau kehilangan kapasitas utama. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa organisasi yang lamban dalam pengambilan keputusan dan kehilangan dukungan penting (seperti para pihak, finansial dan pengelolaan pengetahuan) sebagai penyebab fase surut (Jones, 1994).

Seperti telah disampaikan sebelum ini, banyak OMS di Aceh yang mengalami masa keemasan pada periode banjirnya dukungan internasional setelah hantaman tsunami dan terwujudnya perdamaian. Boleh jadi beberapa organisasi ini mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat namun adaptasi mereka lambat. Lalu saat masuk ke fase surut, mereka tidak segera memperjelas strategi yang dipilih oleh organisasi. Mereka tidak memperbaiki landasan pengambilan keputusan, memperbanyak komunikasi dan melakukan inovasi pada movement mereka. Mereka juga tidak lengkap saat melakukan analisis SWOT atau EVR. Padahal yang paling dibutuhkan pada fase itu itu adalah mengambil strategi untuk menguatkan keunikan mereka untuk meningkatkan “daya saing” (Halim & Rahman, 2021; Bappenas, 2020).

Berkurangnya Donor dan Keterbatasan Dana

Dukungan finansial adalah faktor penting bagi organisasi. Hilangnya dukungan ini dapat menyeret organisasi ke dalam fase surut. Pada awal masa damai, banyak organisasi masyarakat sipil di Aceh mendapatkan dukungan finansial yang besar dari lembaga internasional. Saat dukungan donor internasional mulai berkurang, organisasi pun kehilangan sebagian sumber dayanya. Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan asing membuat sebagian OMS tidak cepat beradaptasi untuk menghadapi situasi ini. Lalu mereka tetap berupaya menjalankan strategi lama yakni mencoba mengirimkan proposal dan bersaing dengan banyak organisasi untuk mendapatkan pembiayaan. Sementara itu, operasional lembaga ditopang oleh dana sisa yang terbatas. Ketergan-tungan ini dapat menciptakan tantangan lain, yaitu kesulitan dalam mempertahankan profesionalisme di tengah kega-mangan finansial (Halim & Rahman, 2021; Sari, 2019).

Keterbatasan dana ini memiliki dampak langsung pada operasional organisasi. Banyak program-program sosial dan ekonomi yang sangat bergantung pada pendanaan eksternal tidak dapat dilanjutkan. Sebagian besar OMS pun kesulitan mengatur ulang prioritas agar dapat mempertahankan program utama yang berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini mengarah pada kebutuhan mendesak bagi OMS di Aceh untuk mencari sumber dana baru, baik melalui dukungan komunitas, kerja sama dengan pemerintah lokal, ataupun sektor swasta. Namun, proses diversifikasi sumber dana tidaklah mudah (Halim & Rahman, 2021; Mardani, 2020).

Lemahnya Kapasitas Organisasi & Isu Keberlanjutan

Keberlanjutan menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi OMS di Aceh. Keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan mempertahankan durasi fase matang. Banyak OMS yang mengalami kesulitan dalam mengelola fase matang mereka karena kurangnya sumber daya yang stabil. Kesulitan juga terjadi karena organisasi tidak mampu menguatkan kapasitas internal mereka untuk tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat – alias gagal beradaptasi. Terbukti, sebagian besar OMS di Aceh bergerak tanpa perencanaan jangka panjang yang kuat (Halim & Rahman, 2021).

Lemahnya kapasitas internal, seperti kualifikasi personil dan perangkat institusi, serta tata kelola menyebabkan OMS tidak memiliki sistem administrasi, pengelolaan pengetahuan dan perencanaan strategis yang kuat. Hal ini menghambat efektivitas mereka, khususnya ketika menghadapi situasi yang menuntut adaptasi. Banyak organisasi yang tidak memiliki tenaga kerja yang cukup terlatih dalam manajemen proyek, evaluasi program, dan pelaporan keuangan (Halim & Rahman, 2021).

Kelemahan dalam ranah administratif dan teknis ini menyebabkan beberapa program tidak berjalan maksimal, bahkan gagal mencapai tujuan awalnya. Beberapa organisasi mampu mengatasi masalah ini dengan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas internal. Namun, bagi sebagian yang lain, keterbatasan kapasitas menjadi penghalang utama untuk mempertahankan eksistensi dalam jangka panjang (Halim, 2021).

Dinamika Sosial dan Politik

Ketidakstabilan politik yang sering muncul dalam pergantian Kepala Daerah atau friksi antara pemerintah pusat dan daerah ternyata dapat mempengaruhi ruang gerak OMS, terutama bagi OMS yang melaksanakan program advokasi kebijakan. Pergantian tersebut sering mengharuskan OMS untuk memperkirakan kembali “jaringan mitra” dan “champion” di pemerintah karena adakalanya faktor “afiliasi” muncul sebagai kesulitan (Sukardi, 2021).

Selain itu, beberapa program yang berfokus pada peningkatan hak asasi manusia dan transparansi keuangan, misalnya, bisa dianggap isu sensitif atau ancaman oleh beberapa pihak di pemerintah. Isu tersebut berubah menjadi resistensi yang tidak jarang berubah menjadi hambatan bagi OMS untuk beroperasi dengan bebas. Sehingga movement OMS, terutama saat memberikan masukan dan pendapat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, terkendala karena tidak dapat berpartisipasi aktif: OMS dianggap dapat merongrong pemerintah lalu tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dan berkonstribusi. Padahal negara mengizin-kan keberadaan OMS dan harus menyediakan ruang untuk berpartisipasi dalam wujud partisipasi publik (Zulfiqar & Anwar, 2022; Sukardi, 2021).

Di sisi lain, beberapa OMS juga harus menghadapi konflik dengan kelompok masyarakat yang menentang perubahan sosial tertentu. Misalnya, organisasi yang bekerja dalam pemberdayaan perempuan kadang mendapat tantangan dari kelompok-kelompok konservatif yang tidak setuju dengan gagasan kesetaraan gender. Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan bagi OMS untuk menyeimbangkan program yang mereka jalankan dengan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal, sekaligus tidak mengorbankan prinsip dasar organisasi (Khan & Sari, 2021; Halim, 2021).

Kendala Teknologi dan Lemahnya Akses Informasi

Meskipun di era dimana hampir setiap orang memiliki gawai pintar di genggamannya, sebagian besar OMS di Aceh masih menghadapi kendala dalam mengakses teknologi yang memadai dan alat bantu digital lainnya yang dapat meningkat-kan efektivitas program mereka. Pengelolaan informasi yang membutuhkan perangkat keras yang mumpuni dan perangkat lunak yang “tailor-made” sering tidak mampu dipenuhi oleh OMS. Selain karena biaya yang besar juga karena kurangnya sumber daya manusia di OMS tersebut. Tantangan ini lebih terasa bagi OMS yang beroperasi di wilayah wilayah terpencil, di mana infrastruktur teknologi masih sangat terbatas (Aliyah & Yusuf, 2020).

Kurangnya akses terhadap teknologi tidak hanya meng-hambat proses komunikasi dan pelaporan tetapi juga membatasi kemampuan OMS untuk mengakses sumber daya informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan strategis. Sebagai contoh, data yang akurat dan terkini tentang kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan mungkin sulit didapatkan tanpa teknologi yang tepat (Aliyah & Yusuf, 2020).

Di sisi lain, ketergantungan pada metode tradisional sering kali membuat koordinasi antar organisasi menjadi lebih rumit dan lambat. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan penyebaran informasi juga belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh OMS di Aceh, padahal platform ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran publik dan keterlibatan masyarakat. Kendala dalam hal teknologi ini menciptakan hambatan bagi OMS untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menyebar-luaskan informasi program mereka ke masyarakat luas (Nasution & Putri, 2020; Halim & Rahman, 2021).

Simpulan dan Harapan

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, organisasi masyarakat sipil di Aceh harus terus berinovasi untuk mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan dan efektivitas mereka. Kerja sama dengan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun sektor swasta hingga lembaga donor internasional sangat penting untuk membantu OMS mengatasi keterbatasan tersebut. Diharapkan bahwa ke depan akan ada peningkatan dukungan dari pemerintah lokal terhadap OMS di Aceh, bukan hanya dari segi finansial tetapi juga dalam bentuk pengakuan serta ruang lebih luas bagi OMS untuk berkontribusi membangun Aceh menjadi lebih damai dan adil.

Membangun kapasitas internal serta meningkatkan pemahaman terhadap konteks sosial budaya sambil berupaya keras mengatasi keterbatasan teknologi organisasi masyarakat sipil di Aceh berpeluang besar untuk tetap relevan serta aktif menjaga stabilitas serta memperjuangkan hak-hak masyarakat. []

________

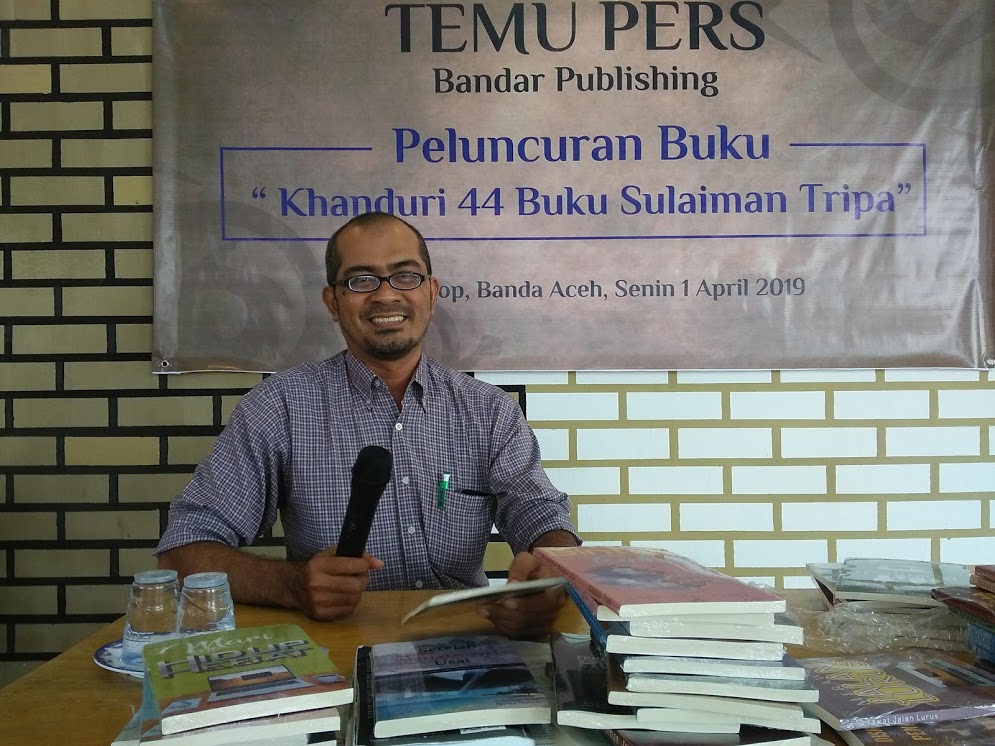

Redaksi; Artikel ini telah publis pertama sekali dalam buku “Aceh 20205; Tantangan Masyarakat Sipil” Terbitan Bandar Publishing di Aceh. Anda bisa mendapatkannya melalui tautan; https://bandarpublishing.com/produk/aceh-2025-tantangan-masyarakat-sipil/

Daftar Pustaka

Aliyah, N. & Yusuf, M. (2020) dalam Tantangan Teknologi bagi OMS di Wilayah Terpencil: Kasus Aceh menguraikan bagaimana keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital menghambat efektivitas operasional OMS, terutama di daerah-daerah terpencil di Aceh.

Bappenas (2020). Laporan Evaluasi Program Pembangunan Masyarakat Pasca-Konflik di Aceh. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Halim, A. & Rahman, F. (2021) dalam Kemandirian Organisasi Masyarakat Sipil di Wilayah Pasca-Konflik: Studi Kasus Aceh menjelaskan bagaimana ketergantungan pada dukungan donor internasional dapat menghambat adaptasi dan keberlanjutan OMS di Aceh.

Halim, A. (2021) dalam Tantangan yang Dihadapi Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh menjelaskan bahwa kelemahan administratif dan teknis di OMS seringkali menghambat efektivitas program, serta pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang

Jones, Gareth R. (1994). Organization Theory, Text and Cases, Second Edition. US: Addison-Wesley Longman Publishing Company, Inc.

Khan, A. & Sari, R. (2021) dalam Perempuan dan Pemberdayaan di Aceh: Peran OMS dalam Menghadapi Stigma Sosial menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh OMS dalam pemberdayaan perempuan, termasuk resistensi dari kelompok konservatif yang menolak gagasan kesetaraan gender.

Mardani M (2020). Keberlanjutan Program Pemberdayaan di Aceh: Tantangan dan Solusi. Jurnal Pembangunan Sosial 10(4), 112-130.

Sari, R. (2019) dalam Peran Donor Internasional dalam Pengembangan OMS di Aceh menguraikan pentingnya dukungan finansial bagi OMS dan dampak negatif yang terjadi ketika dukungan tersebut mulai berkurang, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan operasional organisasi.

Sukardi A (2021). Dinamika Sosial dan Politik di Aceh: Tantangan bagi Organisasi Masyarakat Sipil. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 12(3), 45-60.

Zulfiqar H & Anwar S (2022). Advokasi Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh: Peluang dan Tantangan. Jurnal Hukum dan Masyarakat 11(3), 67-84.

World Bank (2018). Aceh: Lessons Learned from Post-Conflict Reconstruction. Washington D.C.: World Bank Publications.

Halik adalah direktur eksekutif LaKaspia Institute. Saat ini sebagai Dosen pada Program Studi PPKN FKIP Universitas Jabal Ghafur Sigli Aceh. Lulusan studi Doktor Pendidikan IPS pada Sekolah Pascasarjana USK. Menyelesaikan magister di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan gelar sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.