Oleh: Ari J. Palawi

Di banyak sudut dunia, terutama dalam konteks pasca-konflik atau bencana, musik hadir tidak sekadar sebagai hiburan, tapi sebagai jalan pulang—menuju ketenangan batin, keterhubungan sosial, dan daya tahan hidup yang lebih tangguh.

Aceh, yang telah melalui berbagai guncangan sejarah, menyimpan warisan musikal yang tak hanya indah secara estetika, tetapi juga bermakna secara fungsional. Ia menjadi medium untuk menangis dan merayakan, untuk mengenang dan menyembuhkan.

Tulisan ini mengajak kita menyelami kembali musik dari sudut pandang yang lebih dalam, yakni: sebagai pengetahuan tubuh, sebagai terapi trauma, sebagai ruang etika, dan sebagai diplomasi kultural yang menyatukan kita dengan alam dan sesama manusia.

Musik sebagai “Vault of Beauty” & Seudati—Harmoni dari Keheningan

Dalam sebuah wawancara yang menyentuh dan penuh refleksi, komposer legendaris asal Yunani, Vangelis, menyampaikan pandangan filosofisnya tentang musik di tengah krisis. Bagi Vangelis, musik bukan sekadar produk budaya atau hiburan, melainkan bagian dari mekanisme spiritual manusia untuk bertahan hidup—sebuah “vault of beauty”, semacam brankas keindahan tempat kita menyimpan harapan, ketenangan, dan kedalaman rasa, terutama ketika dunia sedang kacau. Ia percaya bahwa dalam situasi krisis, ketika kata-kata gagal meredakan luka atau kekerasan tak dapat dicegah dengan logika, musik hadir sebagai bahasa emosi yang paling murni dan paling jujur.

Musik, dalam pandangan ini, bekerja secara subtil. Ia tidak memerintah, tetapi mengajak; tidak memaksa, tetapi memulihkan. Ia memungkinkan tubuh dan jiwa beresonansi, menyelaraskan ulang irama dalam diri kita yang terganggu oleh kekacauan sosial, politik, bahkan eksistensial. Vangelis tidak bicara tentang musik sebagai suara saja, tetapi sebagai kondisi—sebagai ruang batin yang membuat manusia merasa tetap utuh dan bermakna, betapapun beratnya dunia luar.

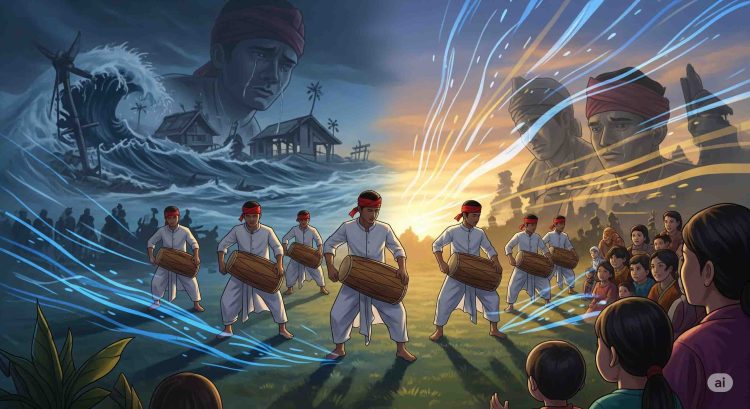

Di Aceh, refleksi ini menemukan relevansi yang sangat nyata. Tradisi Seudati—salah satu bentuk seni pertunjukan tubuh yang paling khas di tanah Serambi Mekkah—menghadirkan pemaknaan serupa tentang musik dan harmoni, meskipun dalam bentuk yang sangat lokal dan kontekstual. Seudati bukan hanya sebuah tarian. Ia adalah kombinasi yang utuh antara syair, ritme tubuh, formasi kolektif, dan suasana spiritual.

Saat para penari duduk membentuk lingkaran dan bersiap memulai Seudati, tidak ada suara terlebih dahulu yang terdengar. Justru yang muncul pertama kali adalah keheningan—diam yang sarat konsentrasi dan ketenangan. Lalu datanglah petikan jari pertama: “geuteb jaroe”—sebuah sapaan ritmis yang bukan hanya isyarat musikal, tetapi juga penanda kesiapan kolektif. Setiap tepuk, hentakan kaki, dan nyanyian yang menyusul bukan sekadar ornamen gerak, melainkan bagian dari dialog emosional antara individu dan kelompok, antara trauma dan penyembuhan.

Keindahan dalam Seudati tidak bersumber pada kompleksitas alat musik, karena memang tidak ada alat yang digunakan. Musiknya lahir langsung dari tubuh: tepukan dada, paha, dan lantai kayu. Ritmenya dibentuk melalui latihan bertahun-tahun, melatih bukan hanya kecepatan dan kekuatan gerakan, tetapi juga kepekaan dan kebersamaan. Syair-syair yang dilantunkan seringkali bersifat religius atau moral, namun tidak jarang pula mengandung kritik sosial. Tetapi yang utama adalah bagaimana seluruh penampilan Seudati menciptakan ruang kolektif untuk berbagi energi—suatu bentuk “meditasi dalam gerak”.

Dari sudut pandang budaya Aceh, ini bukan sesuatu yang asing. Aceh adalah wilayah yang berkali-kali mengalami ketegangan sejarah—konflik bersenjata, tsunami, marginalisasi ekonomi—namun berulang kali pula bangkit dan menyusun ulang tatanan sosialnya. Dalam konteks itu, Seudati dan tradisi musik tubuh lainnya berfungsi sebagai peneguh nilai-nilai hidup. Ia menyatukan, menyembuhkan, dan menata ulang solidaritas yang sempat hancur. Inilah mengapa banyak pertunjukan Seudati bukan dipentaskan untuk turis atau penghargaan seni, tetapi untuk upacara adat, penyambutan tamu, dan rekonsiliasi sosial.

Jika kita kembali ke gagasan Vangelis, maka fungsi musik sebagai penjaga harmoni batin dan sosial sepenuhnya tampak dalam Seudati. Seni ini menyatukan keindahan dan keheningan dalam satu tubuh kolektif yang sadar akan dirinya dan lingkungannya. Setiap hentakan bukan hanya ritme, tetapi juga pernyataan: bahwa kita masih ada, masih bersama, dan masih mampu menciptakan irama, meskipun dunia di luar penuh gejolak.

Dalam konteks pembelajaran seni dan budaya hari ini, refleksi ini membawa pelajaran praktis: bahwa mengajarkan Seudati seharusnya tidak berhenti pada teknis gerak. Justru yang perlu dikembangkan adalah pendekatan yang mengutamakan intensi—kesadaran akan mengapa kita bergerak, mengapa kita menepuk, dan mengapa kita bernyanyi. Latihan Seudati bisa diawali dengan pernapasan terpadu, sejenis latihan keheningan bersama, agar setiap gerakan yang muncul adalah buah dari kehendak kolektif yang sadar, bukan sekadar reproduksi pola.

Dengan cara ini, kita bukan hanya merawat tradisi, tetapi juga merawat cara hidup yang lebih tenang, peka, dan penuh makna. Musik, seperti kata Vangelis, adalah tempat kita menyimpan keindahan saat segalanya terasa tak pasti. Dan di Aceh, Seudati telah menjadi salah satu pintu ke sana—pintu yang tidak bising, tetapi terbuka lebar bagi siapa pun yang ingin kembali merasakan irama dari dalam.

Jika dalam Seudati kita melihat bagaimana keindahan tubuh dan bunyi menyatu menciptakan ruang hening yang kolektif, maka dalam pengalaman Aceh pasca-konflik dan tsunami, musik mengambil peran lebih langsung: menjadi terapi jiwa yang menolong masyarakat menemukan kembali makna, menyuarakan kehilangan, dan memulihkan yang tercerai. Di sinilah keindahan tak lagi cukup hanya dikagumi—tetapi diolah, dibagi, dan dijalani bersama.

Terapi Musik & Trauma Aceh — Dari Luka Menjadi Nada

Musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau ekspresi budaya, tetapi juga sebagai jembatan emosi yang menghubungkan masa lalu yang menyakitkan dengan harapan yang mulai tumbuh. Dalam konteks psikologi krisis dan intervensi pasca-bencana, sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa musik dapat bertindak sebagai “emotional anchor”—jangkar emosional yang menjaga jiwa tetap stabil di tengah amukan trauma. Terlebih lagi jika musik tersebut dibentuk dari pengalaman dan narasi pribadi, ia mampu menjadi katarsis kolektif, tempat luka-luka terdalam ditata ulang menjadi harmoni yang menyembuhkan.

Aceh adalah saksi hidup atas keajaiban ini.

Setelah melalui dekade konflik bersenjata dan kemudian dihantam gelombang tsunami 2004 yang merenggut ratusan ribu jiwa, masyarakat Aceh tidak hanya menata ulang fisik rumah dan infrastruktur. Mereka juga menata ulang suara. Di balik reruntuhan dan kuburan massal, lahirlah kembali suara-suara yang pelan-pelan membangun jembatan pemulihan.

Salah satu tanda penting dari proses ini adalah munculnya kembali sanggar-sanggar seni yang selama masa konflik sempat hilang atau dibungkam. Dalam catatan budaya Aceh pasca-tsunami, kelompok-kelompok seni yang dulu berfungsi sebagai pelestari tradisi, mulai mengambil peran baru sebagai fasilitator penyembuhan sosial. Lagu-lagu ratapan seperti “Aneuk Yatim Tsunami” atau “Indonesia Menangis” tidak semata diciptakan untuk didengarkan, tetapi untuk dirasakan bersama—di panggung-panggung sederhana, di meunasah, di tenda pengungsian, bahkan di pinggir makam massal.

Lagu-lagu itu menampung air mata, tetapi juga menyalakan harapan.

Salah satu aspek yang menjadikan musik sebagai medium terapi yang efektif adalah kekuatan simbolik dalam lirik dan struktur melodinya. Saat seorang penyintas menyanyikan bait tentang kehilangan, ia tidak hanya mengenang yang telah tiada—ia juga sedang menyuarakan beban batin yang selama ini tak tersampaikan. Ketika suara itu kemudian disambut oleh koor dari komunitasnya, maka pengalaman personal berubah menjadi pengalaman bersama: trauma tidak lagi bersifat individual, tetapi dipeluk oleh kebersamaan. Inilah titik di mana seni tidak hanya menjadi alat ekspresi, tetapi juga terapi sosial.

Lebih jauh lagi, kegiatan seni semacam ini menjadi ruang partisipatif bagi kelompok-kelompok yang rentan: anak-anak yatim, janda korban konflik, bahkan para mantan kombatan. Bagi mereka, proses menciptakan puisi atau lagu menjadi bentuk rekonstruksi makna hidup. Mereka bukan hanya menjadi subjek penyintas, tetapi juga agen penyembuh—baik bagi diri sendiri, maupun komunitasnya.

Dalam kerangka itu, sangat memungkinkan bila kini Aceh mulai merintis program semisal “Musik Terapi Aceh” berbasis komunitas. Kegiatan ini tidak harus mahal atau formal. Bisa dimulai di balai desa atau meunasah, cukup dengan perekam suara sederhana, kertas puisi, dan semangat kebersamaan. Anak-anak yang kehilangan orang tua bisa menuliskan perasaan mereka dalam bait, lalu bersama-sama menyusun aransemen musiknya dengan para pelatih lokal. Veteran konflik atau penyintas tsunami dapat berbagi narasi, yang kemudian diolah menjadi lirik atau drama musikal.

Dengan pendekatan seperti ini, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memelihara jiwa-jiwa yang pernah terluka. Proses kreatif ini dapat menjadi sarana pembangunan kapasitas emosional bagi generasi muda—mereka belajar bukan hanya tentang musik dan sastra, tetapi juga tentang empati, ketahanan, dan harapan.

Pada akhirnya, ketika musik muncul dari kedalaman luka, ia membawa kualitas yang berbeda. Ia bukan sekadar seni, tetapi perlawanan halus terhadap trauma. Ia adalah suara yang tumbuh dari tanah yang retak, namun justru karena retaknya itulah, cahaya bisa masuk. Dan di Aceh, cahaya itu perlahan-lahan telah membentuk nada.

Tubuh yang Mengingat, Ritme yang Menyatukan — Embodied Cognition dalam Tradisi Ratoh Duek dan Rapa’i

Pernahkah kita merasa damai hanya karena duduk bersama orang lain dalam ritme yang serupa? Atau merasa tenang ketika mengetuk meja mengikuti irama yang dimainkan teman di seberang ruangan? Ternyata, pengalaman-pengalaman kecil semacam ini bukan kebetulan semata. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih dalam, lebih purba: embodied cognition—suatu bentuk kecerdasan yang lahir bukan dari kepala, tetapi dari tubuh.

Dalam dunia akademik, embodied cognition dipahami sebagai bentuk pengenalan dan pembelajaran yang melibatkan gerakan tubuh dan ritme sebagai media utama pemrosesan informasi dan emosi. Musik dan gerak yang sinkron, seperti tepukan serentak atau langkah bersama, bukan hanya membangun estetika, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Ketika orang-orang melakukan sesuatu bersama-sama—terutama dalam ritme—maka tubuh mereka memproduksi zat seperti dopamin dan oksitosin, dua hormon yang memainkan peran penting dalam menciptakan rasa bahagia, saling percaya, dan solidaritas sosial.

Dalam konteks Aceh, kekuatan embodied cognition ini hadir dengan sangat khas dan mengakar dalam tradisi Ratoh Duek dan Rapa’i. Keduanya bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi juga ritual sosial yang merekatkan komunitas, terutama setelah masa-masa sulit.

Tarian-lagu Ratoh Duek, misalnya, menampilkan formasi saf (berbaris), duduk berlutut, sambil menyanyikan bait-bait secara berbalasan dalam pola ritmis yang padat. Tubuh yang dalam gerak sederhana secara kasat mata itu, sejatinya menyimpan arus energi yang mengalir melalui tepukan dada, paha, dan lantai yang dilakukan dengan ketukan yang terstruktur. Ketukan ini tidak hanya berfungsi sebagai irama, tetapi sebagai kode sosial: siapa menyahut siapa, kapan satu suara harus diam dan suara lain muncul, kapan diam berarti hormat, dan kapan bunyi berarti perlawanan.

Rapa’i—gendang berbingkai dan berpermukaan tunggal khas Aceh—memperkuat dimensi ini. Dengan pukulan-pukulan cepat dan saling mengisi (interlocking), suara rapa’i bukan hanya menghidupkan lantai pertunjukan, tetapi juga menghidupkan ikatan emosional antar pemain dan penonton. Dalam sesi latihan atau pertunjukan rapa’i, tubuh pemain harus terjaga dalam posisi siap, punggung lurus, tangan fleksibel, dan perhatian penuh pada sinyal-sinyal gerakan. Semua ini menumbuhkan bentuk disiplin kolektif yang tidak datang dari doktrin, tapi dari latihan bersama.

Dalam praktiknya, tradisi ini menjadi penting terutama dalam konteks pemulihan pasca-krisis. Setelah konflik dan bencana, banyak komunitas Aceh menemukan kekuatan sosial mereka kembali melalui tradisi seperti Ratoh Duek dan Rapa’i. Duduk bersama dalam satu irama bukan hanya bentuk hiburan atau ekspresi identitas, tetapi juga ruang aman untuk menyusun ulang kepercayaan sosial yang sempat rapuh. Ketika tubuh dan suara kembali diselaraskan, maka jiwa dan komunitas pun secara perlahan disatukan kembali.

Dari sinilah muncul peluang besar untuk merancang lokakarya seni yang bukan sekadar pelatihan tarian atau musik, tetapi juga pelatihan empati dan kesadaran sosial. Misalnya, dalam satu sesi, fasilitator bisa mengajak peserta duduk membentuk lingkaran kecil. Mereka diajak menyanyikan bait Ratoh Duek atau memainkan ketukan sederhana rapa’i sambil menjaga napas bersama. Setelah sesi itu, peserta bisa diminta merefleksikan perasaan mereka: adakah perbedaan emosi antara sebelum dan sesudah kegiatan? Apakah rasa malu, waspada, atau tegang, berubah menjadi rileks, terhubung, dan percaya?

Proses semacam ini membuka ruang pembelajaran yang jauh lebih mendalam dibanding sekadar kognisi verbal. Di sinilah embodied cognition menjadi nyata: bahwa tubuh tidak hanya menjalankan perintah pikiran, tetapi juga mendidik pikiran itu sendiri. Dalam dunia yang kini semakin banyak berpikir tapi semakin jarang merasakan, praktik budaya seperti ini menjadi penyeimbang yang amat berharga.

Bagi masyarakat Aceh, yang mewarisi seni yang begitu kaya, ini adalah kekuatan yang tidak boleh disia-siakan. Ratoh Duek dan Rapa’i bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga kunci menuju masa depan yang lebih kuat—masa depan yang dibentuk oleh tubuh-tubuh yang mengingat, dan oleh ritme-ritme yang menyatukan.

Ketika Panggung Menjadi Cermin—Etika, Komodifikasi, dan Pemulihan Seni Aceh

Di tengah gelombang komersialisasi yang kian tak terbendung, musik dan seni tradisi sering kali berdiri di persimpangan: antara menjadi sarana penyembuhan dan penguatan identitas, atau hanya menjadi tontonan yang dikemas menarik, namun kosong dari makna. Inilah dilema yang dihadapi banyak komunitas budaya, termasuk di Aceh, ketika warisan yang sakral mulai diperlakukan sebagai barang dagangan.

Dalam diskursus akademik, kritik terhadap komodifikasi seni telah lama dilontarkan oleh para pemikir budaya dan etika publik. Musik, menurut mereka, kehilangan daya transformatifnya ketika ia tidak lagi dirawat sebagai pengalaman kolektif, melainkan dijual sebagai hiburan kilat. Ketika makna dilucuti dari konteks, dan seni hanya dinilai dari jumlah penonton, maka ia rentan menjadi artefak mati—berisik di luar, tapi hampa di dalam.

Namun kritik ini bukan berarti menolak panggung atau perayaan. Poin pentingnya adalah: etika. Siapa yang diuntungkan dari sebuah pertunjukan seni? Apakah komunitas pelaku seni lokal diberi ruang menentukan bagaimana seni mereka disajikan? Apakah ada proses refleksi setelah panggung ditutup, atau semua berakhir pada tepuk tangan penonton yang segera hilang dari ingatan?

Dalam konteks Aceh, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Setelah mengalami dua trauma besar—konflik panjang dan tsunami dahsyat—banyak komunitas seni di Aceh mengalami kebangkitan. Sanggar-sanggar dibentuk kembali, pertunjukan digelar, dan program-program seni bermunculan dengan dukungan dari berbagai lembaga. Namun, di balik semua itu, risiko komersialisasi yang mengabaikan nilai kultural dan proses pemulihan emosional tetap menghantui.

Di sinilah pentingnya pendekatan yang lebih partisipatif dan reflektif. Seorang peneliti dan etnomusikolog terkemuka, Margaret Kartomi, dalam studi lapangannya di Aceh, menekankan bahwa revitalisasi seni pasca-bencana tidak boleh sekadar menjadi festival. Ia harus menjadi proses yang merawat luka, menumbuhkan harapan, dan menghidupkan kembali keterhubungan sosial. Kartomi menyarankan metodologi yang menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan objek. Mulai dari menentukan bentuk seni yang ditampilkan, memilih tema, hingga mengevaluasi dampaknya bagi kesehatan mental dan identitas kolektif mereka.

Pendekatan ini tidak hanya membuat seni tetap hidup, tetapi juga menjadikan seni sebagai ruang belajar bersama: antara pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal. Proyek seni yang dijalankan tanpa partisipasi masyarakat, cenderung hanya menyentuh permukaan. Ia tampak sukses di mata sponsor, tapi gagal menggerakkan jiwa di akar rumput.

Maka, satu langkah praktis yang dapat dilakukan adalah menyusun sebuah Pedoman Etika Renalisis (Renungan dan Analisis) Seni Aceh—suatu panduan yang bisa menjadi acuan bersama dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi program-program seni berbasis komunitas. Pedoman ini tidak harus kaku, tapi cukup fleksibel untuk memuat prinsip-prinsip utama: inklusivitas, keadilan representasi, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap nilai lokal.

Setiap proyek seni, terutama yang bertujuan sebagai terapi atau penyembuhan sosial, perlu melewati semacam assessment sederhana:

- Apakah kegiatan ini berakar pada nilai lokal, atau sekadar adaptasi proyek luar?

- Apakah seniman lokal dilibatkan sebagai mitra sejajar, atau hanya pelengkap panggung?

- Apakah ada ruang untuk mengevaluasi dampak psikologis dan sosial pasca-kegiatan?

Dengan langkah-langkah seperti ini, kita tidak sedang mempersulit seni, melainkan mengembalikan martabatnya sebagai bagian dari kehidupan yang bermakna. Musik dan tarian Aceh tidak boleh direduksi hanya sebagai atraksi visual dalam brosur pariwisata. Ia adalah suara yang mewakili sejarah, luka, cinta, dan semangat bertahan masyarakat Aceh.

Dalam dunia yang serba cepat dan pragmatis, mungkin terasa berlebihan untuk bicara etika dalam seni. Tapi justru di situlah seni menemukan nilainya—bukan sebagai dekorasi dunia, melainkan sebagai cermin nilai-nilai manusiawi yang tak tergantikan.

Ketika Laut Bernyanyi—Diplomasi Budaya dan Ecomusicology dalam Konteks Aceh

Musik tak hanya menyentuh jiwa manusia, tapi juga mampu menjangkau bentang bumi. Dalam pendekatan akademik kontemporer, lahirlah cabang studi yang disebut “ecomusicology”—yakni telaah tentang bagaimana musik terhubung dengan lingkungan hidup, kesadaran ekologi, dan cara manusia merespons alam melalui ekspresi bunyi. Bagi banyak masyarakat tradisional, musik bukan sekadar suara, tetapi representasi dari cara mereka hidup bersama alam, membaca cuaca, menghormati laut, dan menenangkan hutan.

Aceh, sebagai wilayah yang bersentuhan langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia, memiliki sejarah panjang dalam hubungan musikal-ekologis ini. Tradisi syair nelayan, dendang perahu, dan nyanyian saat melaut bukan hanya hiburan—tetapi juga alat navigasi emosional dan ekologis. Musik menjadi medium untuk meredakan ketakutan terhadap alam, sekaligus membangun koneksi spiritual dengan laut yang memberi hidup dan terkadang juga mengambil.

Pendekatan ini bukanlah romantisme masa lalu. Dalam banyak diskusi global tentang diplomasi budaya dan perubahan iklim, musik lokal justru diangkat sebagai alat paling efektif untuk mengomunikasikan urgensi ekologis. Musik mampu menjangkau ruang yang tak dapat disentuh oleh jargon ilmiah atau pidato formal—ia masuk ke hati, membangkitkan kesadaran tanpa menggurui. Di berbagai negara, musik tradisi mulai digunakan dalam kampanye lingkungan hidup: dari vokal tradisional Inuit masyarakat Arktik tentang mencairnya es kutub, hingga lagu rakyat Pasifik yang memperingatkan naiknya permukaan air laut.

Aceh memiliki modal kultural yang serupa. Dalam studi perbandingan budaya pesisir Samudra Hindia, terdapat benang merah antara syair Sikambang di pesisir barat Sumatra, Zapin Hadrami di Arab Selatan, hingga nyanyian pelaut Swahili di pantai Afrika Timur. Mereka semua menunjukkan bahwa masyarakat maritim, meski terpisah oleh ribuan mil laut, berbagi satu hal: musik sebagai pengikat antara manusia dan laut.

Inilah peluang besar bagi Aceh untuk mengembangkan model diplomasi budaya yang berbasis seni tradisi dan kesadaran ekologi. Dalam konteks saat ini, saat garis pantai Aceh mulai terkikis abrasi, terumbu karang rusak, dan penghidupan nelayan makin rentan, perlu ada strategi kreatif untuk menghidupkan kembali suara-suara dari laut—bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai advokasi.

Bayangkan sebuah program semisal: “Laut Menyanyi”, di mana komunitas nelayan diajak merekam kembali dendang-dendang lama, cerita-cerita laut, atau membuat lagu baru yang memuat pesan konservasi. Hasilnya bisa dijadikan bahan untuk karya musik publik—diputar di pelabuhan, pusat kampung, sekolah pesisir, atau dalam festival seni lingkungan. Musik tak lagi sekadar hiburan, melainkan pengingat hidup: bahwa menjaga laut adalah menjaga masa depan bersama.

Lebih dari itu, program seperti ini bisa menjadi jembatan antara generasi muda Aceh dan tradisi leluhur yang mulai terlupakan. Anak-anak muda yang tumbuh dengan budaya digital dapat diajak mengaransemen ulang nyanyian laut dengan teknologi masa kini—menciptakan kolaborasi antara etnomusikologi dan kreativitas kontemporer. Di sinilah diplomasi budaya menjadi nyata: mempertemukan masa lalu dan masa depan dalam kesadaran kolektif yang penuh makna.

Ecomusicology di Aceh juga bisa menjadi pendekatan strategis dalam kerja-kerja lintas sektor: pemerintah, lembaga budaya, akademisi, dan komunitas pesisir dapat bergandengan tangan merancang kampanye lingkungan berbasis seni. Musik tidak hanya tampil di atas panggung, tapi menyusup ke ruang-ruang kehidupan: di meunasah, di pasar, di sekolah, bahkan di radio kapal nelayan.

Dengan cara ini, Aceh tak hanya menjadi penonton dalam percakapan global tentang iklim dan kebudayaan, melainkan juga menjadi pelaku utama—memperlihatkan pada dunia bahwa suara lokal bisa menjadi suara planet.

Epilog: Saat Musik Menyatu dengan Tanah dan Jiwa

Seni, terutama musik, tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah napas kolektif—mengalir dari tubuh, sejarah, luka, dan harapan. Dalam banyak budaya, termasuk Aceh, musik bukan semata-mata hiburan atau simbol identitas. Ia adalah mekanisme bertahan hidup. Ia menjadi jembatan antara batin yang terluka dan tubuh yang terus bergerak, antara masa lalu yang berat dan masa depan yang terus diperjuangkan bersama.

Apa yang kita pelajari dari suara-suara lintas benua hingga gema-gema dari panggung lokal, adalah bahwa musik memiliki kemampuan menyembuhkan tanpa melupakan, dan menyatukan tanpa harus menyeragamkan. Dari Seudati yang mematri harmoni tubuh, hingga dendang nelayan yang mendokumentasikan relasi manusia dan laut—semuanya memberi kita bahasa alternatif untuk memahami kehidupan.

Musik Aceh, seperti banyak ekspresi seni tradisi lainnya, menyimpan potensi besar: untuk menguatkan daya tahan psikososial, merawat lingkungan, bahkan menjadi medium diplomasi budaya. Tapi hanya jika ia dipahami bukan sebagai arsip yang dibekukan, melainkan sebagai ruang hidup yang terus bernapas. Di sinilah pentingnya pendekatan yang etis, ilmiah, dan partisipatif—yang mendengarkan mereka yang menyanyi, bukan sekadar mencatat lagu mereka.

Semoga dengan refleksi ini, kita tidak hanya mendengar musik sebagai bunyi, tetapi sebagai penanda waktu, penyembuh luka, dan penjaga nilai. Karena ketika musik menyatu dengan tanah dan jiwa, tak ada luka yang tak bisa didengarkan, dan tak ada harapan yang terlalu jauh untuk dinyanyikan bersama. []

Penulis adalah Pendiri Geunta Seni Jauhari. Pengampu Perkuliahan Tata Kelola Seni; Artisitik dan Teknologi Produksi Sen; dan Industri Ekonomi Kreatif Seni di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Ia menulis, meneliti, dan mencipta karya yang menghubungkan penciptaan artistik, pengabdian budaya, dan kebijakan publik. Fokusnya banyak pada wilayah-wilayah non-sentral dan suara komunitas.