Oleh: Ari J Palawi

Perdamaian yang Dikhianati dengan Diam-diam

Dua puluh tahun setelah Perjanjian Damai Helsinki ditandatangani, Aceh memang tidak lagi berdentum senjata. Namun itu bukan jaminan bahwa damai telah hadir sepenuhnya. Di balik ketenangan administratif dan pembangunan infrastruktur, terselip kenyataan pahit: butir-butir komitmen damai mulai tercecer, terlupakan, bahkan dipinggirkan secara sistematis dari ingatan kolektif. Salah satu aspek paling krusial yang luput dari perhatian publik dan elite adalah kedaulatan Aceh dalam menentukan arah pendidikannya sendiri—sebuah hak yang dijamin dalam perjanjian internasional, diatur dalam Undang-Undang, namun gagal dijalankan dalam praktik nyata.

Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas dan kurikulum; ia adalah jembatan nilai-nilai hidup, cermin budaya, dan kendaraan untuk menanamkan kesadaran atas jati diri suatu masyarakat. Jika Aceh tidak diberi ruang untuk membangun sistem pendidikannya sendiri—berlandaskan sejarahnya, budayanya, dan luka-luka masa lalunya—maka rekonsiliasi tidak akan pernah selesai, dan perdamaian akan menjadi proyek separuh hati.

Baru-baru ini, wacana pendirian “Sekolah Rakyat” oleh pemerintah pusat menjadi sinyal yang patut dicermati secara kritis. Program ini, meski dikemas sebagai solusi pendidikan inklusif nasional, justru menyimpan potensi mengabaikan konteks sosiokultural Aceh dan memperpanjang dominasi struktural atas wilayah yang seharusnya sudah otonom secara substansial. Dalam tulisan saya sebelumnya di Sagoetv.com, pertanyaan besar telah diajukan: apakah Aceh benar-benar berani istimewa, ataukah kita diam-diam telah menyerah pada kompromi administratif yang membungkam suara kita sendiri?

Kini, esai ini hendak melangkah lebih jauh. Ia bukan sekadar kelanjutan argumen, tapi panggilan reflektif bagi semua pihak—pemerintah Aceh, pusat, hingga komunitas internasional—untuk menakar kembali integritas masing-masing dalam menjaga amanah damai. Sebab hak Aceh atas pendidikan bukan hanya soal kebijakan daerah, melainkan bagian dari perjanjian historis yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai etika politik bersama.

Landasan Moral dan Hukum atas Kedaulatan Pendidikan Aceh

Kedaulatan Aceh dalam mengelola sistem pendidikannya bukanlah aspirasi baru yang lahir dari gelombang lokalitas sesaat. Ia adalah mandat yang diakui secara formal, tertulis secara eksplisit dalam kesepakatan damai yang menjadi bagian dari arsip sejarah internasional: Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005, yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, dan disaksikan oleh Crisis Management Initiative (CMI) dan negara-negara Uni Eropa. Pada butir 1.1.2 dan 1.1.4 dokumen tersebut, ditegaskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan penuh atas seluruh sektor publik, kecuali urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, dan moneter. Pendidikan, tanpa ragu, masuk dalam sektor publik yang dimaksud.

Komitmen ini kemudian diperkuat secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pada pasal-pasal kunci, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berhak menetapkan arah kebijakan pendidikan, termasuk menyusun kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai keislaman yang dianut secara luas oleh masyarakat Aceh. Bahkan, UUPA membuka peluang penyelenggaraan pendidikan berbasis adat, dayah, dan lembaga lokal lainnya yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan jati diri anak-anak Aceh.

Namun di luar kerangka hukum positif, terdapat pula landasan moral yang jauh lebih kuat: sejarah Aceh sendiri. Dalam catatan perjalanan panjang bangsa ini, Aceh adalah salah satu wilayah yang memiliki tradisi pendidikan paling tua dan tangguh—dari sistem dayah klasik, madrasah rakyat semasa kolonial, hingga jaringan guru dan santri yang menjadi bagian penting dari perlawanan intelektual terhadap kekuasaan luar. Bahkan jauh sebelum republik ini berdiri, Aceh telah mengembangkan konsep pendidikan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan merawat ingatan kolektif masyarakatnya.

Maka tidak berlebihan jika kita menyatakan: Aceh tidak meminta kebaikan dari Jakarta dalam hal pendidikan. Aceh hanya menuntut haknya sendiri—hak yang telah dijanjikan, disahkan, dan seharusnya dilindungi Membangun struktur kurikulum yang mencerminkan pengalaman kolektif, menyusun metode yang lahir dari realitas lokal, serta mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan akar rumput—semuanya adalah bentuk pemulihan martabat yang tak boleh dinegosiasikan lagi.

Lebih dari itu, pendidikan adalah medium utama untuk memastikan bahwa luka konflik tidak diwariskan sebagai trauma yang membeku, melainkan sebagai pelajaran hidup yang menjernihkan. Jika Aceh ingin mendidik generasi mudanya agar tidak lupa bahwa perdamaian dibangun dengan darah dan luka, maka Aceh pula yang harus diberi kebebasan (dan kemampuan) untuk merancang sistem pendidikan yang adil, reflektif, dan membumi.

Ketimpangan yang Melemahkan Hak dan Integritas Perdamaian

Bila kita hendak mengukur sejauh mana komitmen damai Helsinki telah dijalankan dalam bidang pendidikan, maka pertanyaan yang harus diajukan bukanlah apakah sekolah-sekolah tetap berdiri dan siswa masih bersekolah. Pertanyaannya lebih mendasar: siapa yang sesungguhnya menentukan arah pendidikan Aceh hari ini?

Faktanya, sistem pendidikan di Aceh masih berjalan dalam arus besar pendidikan nasional yang seragam, birokratis, dan seringkali tidak sensitif terhadap sejarah lokal serta kebutuhan rekonsiliasi. Kurikulum nasional yang kaku nyaris tidak memberi ruang bagi narasi perdamaian, sejarah konflik Aceh, apalagi pengetahuan tentang adat dan tatanan masyarakat lokal. Narasi tentang masa lalu Aceh yang getir—tentang kehilangan, penindasan, dan perlawanan—menghilang dari buku pelajaran dan ruang kelas. Sebaliknya, yang tersisa adalah pelajaran sejarah umum yang tak menyentuh luka kolektif atau merangsang kesadaran kritis generasi muda.

Lebih menyedihkan lagi, alokasi Dana Otonomi Khusus yang sangat besar belum digunakan secara optimal untuk membangun kemandirian intelektual. Dana miliaran rupiah terus digelontorkan untuk proyek-proyek fisik dan infrastruktur pendidikan, sementara investasi pada kualitas guru, penguatan literasi sejarah lokal, pengembangan kurikulum kontekstual, serta pendidikan berbasis komunitas justru minim perhatian. Sekolah-sekolah Aceh mungkin tampak megah secara fisik, namun kosong secara naratif.

Dalam konteks ini, rencana pemerintah pusat membentuk “Sekolah Rakyat” di Aceh—yang dikritisi dalam tulisan saya sebelumnya—tidak bisa dibaca sebagai upaya membantu, melainkan sebagai bentuk lanjutan dari pengabaian struktur otonomi. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat Aceh sejak dalam desain hingga pelaksanaannya, program tersebut berisiko mengulang kesalahan masa lalu: menjadikan Aceh sekadar obyek kebijakan nasional, bukan subyek yang menentukan arah hidupnya sendiri. Bukankah perdamaian sejati meniscayakan kepercayaan? Dan bukankah kepercayaan itu diuji paling nyata dalam perkara pendidikan?

Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan belum benar-benar dijadikan pilar utama rekonsiliasi, padahal seharusnya ia berperan sebagai medium paling kuat dalam membangun kesadaran damai, menghidupkan kembali narasi sejarah yang jujur, serta membekali generasi baru dengan kemampuan untuk berpikir mandiri dalam kerangka budaya mereka sendiri.

Oleh karena itu, ketimpangan ini bukan sekadar masalah teknis atau administratif. Ia adalah pengingkaran terhadap semangat perjanjian damai itu sendiri. Aceh, yang dijanjikan ruang untuk membangun dirinya sendiri pasca-konflik, justru terus dikekang dalam kerangka struktural yang tak mengenali trauma, identitas, dan harapannya sendiri.

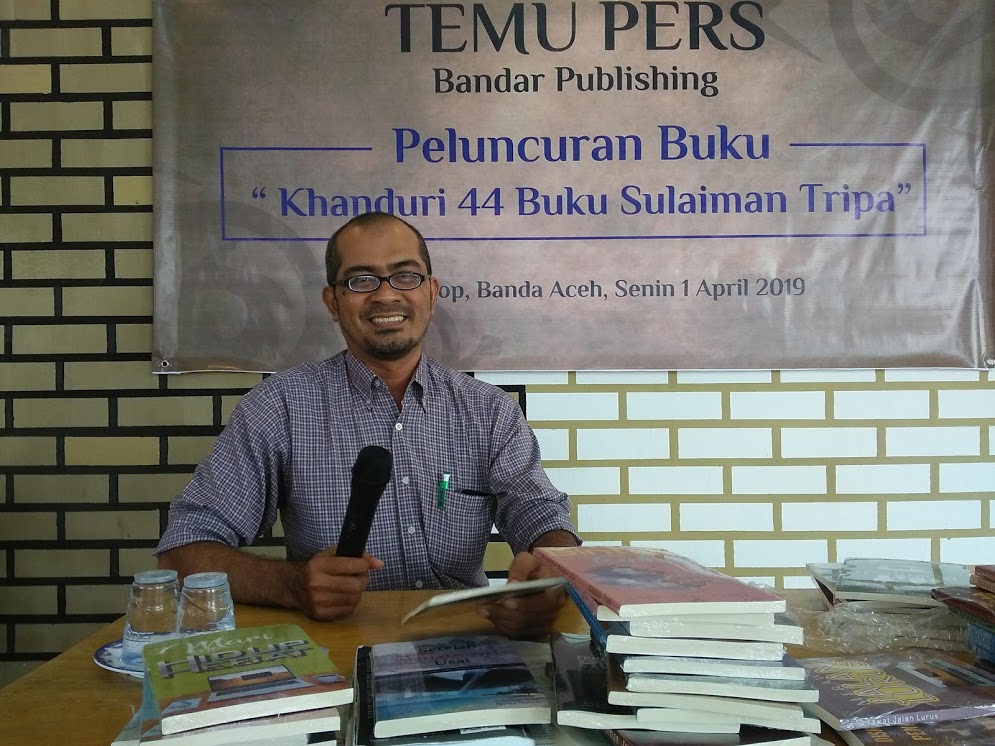

Namun Aceh tidak sedang menuntut keistimewaan sebagai bentuk pengistimewaan. Aceh justru sedang memanggil kembali akarnya sendiri, akar yang telah mengakar kuat jauh sebelum republik ini berdiri. Dalam sejarahnya, Aceh adalah satu dari sedikit kawasan di Nusantara yang menjalin relasi internasional strategis melalui pendidikan dan diplomasi. Pada abad ke-16 hingga ke-17, Kesultanan Aceh bukan hanya memiliki jaringan keilmuan yang luas dari Mekkah hingga Gujarat, tapi juga membangun hubungan formal dengan Kekhalifahan Turki Utsmani, menjadikannya bagian dari peta geopolitik Muslim dunia. Perpustakaan Sultan Iskandar Muda dan karya-karya ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, dan Abdurrauf Singkil menjadi bukti bahwa Aceh pernah menjadi pusat kecemerlangan intelektual yang mendunia.

Tradisi itu tidak pernah benar-benar hilang. Di masa modern, para cendekiawan Aceh tetap hadir dalam percakapan nasional dan global, meski seringkali tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Inilah yang menjadikan kemandirian pendidikan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kelanjutan dari watak historis Aceh sebagai wilayah yang mampu berdiri sejajar dalam percaturan global—tanpa harus kehilangan identitasnya.

Aceh menyambut dunia dengan kesadaran penuh, namun menolak globalisasi yang mengikis identitas. Yang diinginkan adalah keterlibatan yang setara—globalisme yang menghargai akar sejarah dan harga diri. Pendidikan Aceh bisa dan harus menjadi kekuatan yang menyambungkan masa lalu yang agung dengan masa depan yang setara. Dari sanalah kita ingin membangun sistem pendidikan: global, namun bermartabat; modern, namun berakar; terbuka, namun berdaulat.

Konflik Sosial-Birokratik yang Tidak Perlu Terjadi

Salah satu indikator bahwa komitmen damai mulai goyah bukan hanya terletak pada tataran wacana, tetapi pada munculnya konflik-konflik kecil yang sebenarnya bisa dihindari—jika semua pihak tetap berpegang teguh pada semangat dan struktur hukum perdamaian itu sendiri. Aceh tidak kekurangan masalah, tetapi justru sering dipaksa menghadapi persoalan yang diciptakan oleh kelalaian struktural atau ketidakjujuran politik dari aktor-aktor yang seharusnya menjadi penjaga damai.

Contoh yang paling gamblang adalah konflik lambang dan bendera Aceh, yang sempat ditetapkan melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013, lalu dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap menyerupai simbol masa lalu GAM. Dalam kacamata yuridis, pembatalan tersebut menjadi preseden buruk: bahwa bahkan ekspresi simbolik yang dilindungi oleh UUPA pun dapat dibatalkan secara sepihak oleh pusat. Padahal simbol adalah bahasa damai yang tidak berdarah. Ia bukan peluru, melainkan pengingat: bahwa Aceh pernah berjuang, pernah berdarah, dan kini memilih berdamai dengan kepalanya tegak.

Hal serupa terjadi dalam kasus konflik batas wilayah empat pulau kecil antara Aceh dan Sumatera Utara—Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Konflik ini menimbulkan ketegangan antarwarga dan memperkeruh hubungan antardaerah. Bila komunikasi vertikal antara pusat dan Aceh berjalan sehat, serta prinsip otonomi Aceh dihormati sebagaimana diatur dalam UUPA, konflik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Ketika masalah wilayah administratif diperlakukan seolah-olah Aceh adalah pihak yang harus tunduk tanpa negosiasi, maka itu bukan sekadar pengingkaran hukum, tapi perendahan martabat.

Kita juga tidak boleh melupakan mandeknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, lembaga yang lahir sebagai turunan langsung dari MoU Helsinki. Dibentuk sejak 2016 melalui Qanun Nomor 17, KKR Aceh semestinya menjadi kanal utama dalam mengurai trauma, menggali kebenaran, dan merawat perdamaian. Namun karena tidak diakui oleh pemerintah pusat dan tak dilindungi oleh undang-undang nasional, KKR berjalan tanpa gigi. Ini adalah bentuk lain dari ketidakkonsistenan yang menggerus makna keadilan pascakonflik.

Yang juga mencemaskan adalah minimnya usaha untuk memasukkan nilai-nilai rekonsiliasi dan sejarah konflik Aceh ke dalam sistem pendidikan. Dalam banyak sekolah, terutama negeri, sejarah konflik Aceh nyaris tak diajarkan. Generasi muda tumbuh tanpa mengetahui kenapa orang tuanya pernah mengungsi, kenapa ada luka kolektif yang membisu, atau kenapa damai harus dirawat. Bila hal ini dibiarkan, kita tidak hanya sedang kehilangan memori sejarah, tetapi juga mewariskan generasi yang tak memiliki kesadaran atas makna damai.

Padahal, seluruh konflik birokratik ini bisa dihindari bila semua pihak—baik pusat maupun daerah—memelihara integritas politiknya terhadap perjanjian damai. Ketika UUPA dijadikan rujukan administratif semata, tanpa roh MoU Helsinki di dalamnya, maka kebijakan akan melenceng dari semangat rekonsiliasi yang sesungguhnya. Yang hilang bukan hanya kesepakatan hukum, tetapi etika politik bersama.

Menyapa Kembali Para Penjaga Damai

Sudah waktunya kita berhenti menghindar dari pertanyaan paling mendasar: siapa yang hari ini bertanggung jawab menjaga arah perdamaian Aceh tetap lurus? Sebab damai bukanlah hasil kerja satu pihak. Ia dibangun di atas konsensus—dan hanya bisa bertahan jika setiap pihak menjaga porsi tanggung jawabnya secara utuh, bukan separuh-separuh.

Pemerintah Aceh, yang seharusnya menjadi pelaksana utama mandat UUPA, terlalu sering terjebak dalam logika administratif dan manajemen proyek, tanpa daya kreatif untuk mentransformasikan perdamaian ke dalam sistem sosial-budaya yang hidup. Pendidikan, yang semestinya menjadi medium utama restorasi, justru dikelola seperti urusan rutin. DPRA dan lembaga-lembaga turunannya, termasuk Dinas Pendidikan dan Majelis Adat Aceh, perlu keluar dari zona nyaman birokrasi, dan mulai membangun arah pendidikan Aceh yang kontekstual, reflektif, dan berani menyuarakan kebenaran sejarahnya sendiri.

Pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkumham, serta Kemendagri, harus berhenti memperlakukan Aceh sebagai daerah yang harus selalu dikawal dengan kecurigaan. Otonomi Aceh bukan keringanan dari pusat, tetapi bagian dari perjanjian damai yang mengikat secara etis dan politis. Menolak pelaksanaan simbol, membatalkan qanun, atau merancang program tanpa partisipasi Aceh hanyalah bentuk lain dari pelanggaran diam-diam terhadap isi MoU dan UUPA.

Dan tentu saja, komunitas internasional yang dulu menjadi saksi dan penjamin damai—seperti CMI, Uni Eropa, dan negara-negara pemantau AMM—tidak bisa hanya berdiri di tepi dan menganggap tugas mereka telah selesai dua dekade lalu. Memang mereka bukan penentu arah kebijakan dalam negeri, namun sebagai saksi moral, suara mereka masih sah dan penting untuk mengingatkan bahwa perdamaian bukan semata deklarasi, tapi pekerjaan panjang yang belum rampung.

Lebih dari itu, inilah saatnya bagi masyarakat sipil, kampus, seniman, dan media lokal untuk memperluas ruang artikulasi. Sistem pendidikan Aceh tidak akan berubah bila ruang wacananya terus diserahkan pada negara dan elit politik. Harus ada keberanian kolektif untuk menghidupkan narasi alternatif, mendokumentasikan sejarah rakyat, dan membangun pengetahuan yang tidak bergantung pada sertifikasi pusat, tetapi pada kebenaran yang telah dialami bersama.

Pendidikan untuk Tidak Lupa dan Tidak Kembali ke Luka

Damai yang tidak diajarkan akan mudah dilupakan. Dan damai yang dilupakan hanya menunggu waktu untuk kembali retak. Dalam kondisi Aceh hari ini, pendidikan menjadi titik paling rapuh sekaligus paling menentukan dalam mempertahankan perdamaian yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Kita sedang berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, Aceh telah diberi mandat hukum, legitimasi internasional, dan bekal sejarah untuk menentukan sendiri arah hidupnya. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mandat itu dipangkas perlahan—baik oleh ketidaksiapan internal, maupun oleh sentralisme yang tak pernah sepenuhnya surut. Pendidikan menjadi medan utama perebutan arah: apakah Aceh akan tetap menjadi pewaris luka yang dibungkam, ataukah menjadi pembangun masa depan yang sadar dan bermartabat.

Menegaskan hak Aceh untuk menyusun dan mengelola pendidikannya sendiri bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan panggilan untuk mengingat, memulihkan, dan melanjutkan rekonsiliasi secara utuh. Generasi muda Aceh berhak tahu mengapa konflik terjadi, bagaimana damai dibangun, dan siapa saja yang pernah berdiri di antara puing-puing itu untuk menyelamatkan kemanusiaan. Mereka berhak dididik dalam sistem yang lahir dari tanah mereka sendiri, bukan dari kalkulasi politik pusat yang asing terhadap luka-luka lokal.

Aceh bukan pemula dalam pergaulan dunia. Sejak abad ke-16, Aceh telah menjalin relasi diplomatik dan keilmuan lintas benua—dari Istanbul hingga Mekkah, dari Gujarat hingga Belanda. Jejak surat-surat diplomatik dengan Kekhalifahan Turki Utsmani, kerjasama militer dan pendidikan, serta keberadaan ulama Aceh di pusat-pusat ilmu Islam dunia membuktikan bahwa Aceh telah lama terbiasa berpikir dalam horizon global, jauh sebelum konsep globalisasi menjadi kosa kata modern. Ini bukan sekadar kebanggaan sejarah, tetapi modal kultural dan mental yang sah untuk menata kembali pendidikan masa kini agar tidak terlepas dari akar, namun tetap terhubung dengan masa depan dunia.

Aceh tidak menolak globalisasi. Tetapi Aceh menolak menjadi obyek bisu dalam desain global yang tidak mengenalnya. Aceh ingin menjadi bagian dari dunia, tapi dunia yang mengenali sejarah, nilai, dan martabatnya. Pendidikan Aceh bisa dan harus menjadi kekuatan yang menyambungkan masa lalu yang cemerlang dengan masa depan yang setara.

Maka, bila negara ini masih memegang teguh etika konstitusi dan janji damai yang pernah diikrarkan, beri Aceh ruang yang dijanjikan. Biarkan Aceh mendidik dirinya sendiri—dengan ingatan yang jujur, dengan semangat yang bebas, dan dengan pandangan yang terbuka ke masa depan.

Sebab yang kita pertaruhkan bukan hanya sistem pendidikan, melainkan ingatan bangsa terhadap martabat damai itu sendiri. []

Penulis adalah pegiat seni dan pendidik yang konsisten menyuarakan pentingnya pendidikan bermartabat, berbasis sejarah, dan berpihak pada keadilan. Ia percaya bahwa damai yang sejati hanya dapat tumbuh dari keberanian sebuah masyarakat untuk mengingat dan menentukan arah hidupnya sendiri.