Oleh: Ari J. Palawi

Ada satu kata yang barangkali terlalu sakral untuk dikhianati: memberi. Dalam tradisi kita, memberi bukanlah perkara surplus, bukan pula kelebihan materi. Memberi adalah kesanggupan untuk peduli, bahkan ketika tak ada yang tersisa kecuali sedikit pengetahuan, waktu luang, atau keberanian untuk berkata: “Mari kita bangun sesuatu.” Dengan semangat itulah saya — dan kami — mendirikan Yayasan Geunta Seni Jauhari (GSJ) pada tahun 2022. Bukan karena merasa lebih mampu, tapi justru karena merasa tak sanggup jika harus diam.

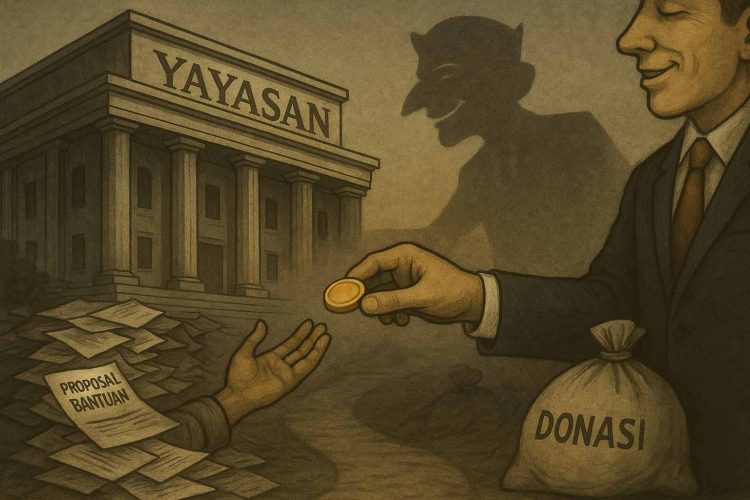

Namun Indonesia bukan tempat yang steril dari ironi. Di negeri ini, kata “Yayasan” tak selalu disandingkan dengan nilai-nilai pengabdian. Bahkan dalam banyak kasus, ia menjadi kedok, kamuflase, atau sekadar formalitas hukum demi legitimasi proyek-proyek pribadi, kadang juga kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Tak sedikit yayasan yang hanya hidup di atas kertas, atau hanya aktif kala ada dana hibah, sementara substansi “memberi” seperti kehilangan makna.

Yayasan: Antara Niat Baik dan Celah Praktik Buruk

Yayasan dalam sistem hukum Indonesia adalah badan hukum berbasis aset, bukan berbasis keanggotaan. Itu artinya, siapa pun pendirinya, tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan dengan tegas bahwa yayasan didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tapi bagaimana realitasnya?

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Hukum dan HAM, terdapat ribuan yayasan yang terbentuk setiap tahun, namun sekitar 60–70% di antaranya tidak aktif secara substansial atau tidak menjalankan fungsi sesuai tujuan pendiriannya. Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kemenkumham, ditemukan pula penyalahgunaan lembaga yayasan untuk memutar dana secara tertutup dan tidak transparan, terutama pada bidang pendidikan dan rumah sakit swasta.

Memberi Tak Butuh Kaya

Sebaliknya, kita harus percaya bahwa memberi tidak membutuhkan kekayaan. Yang dibutuhkan adalah keberanian memulai. Yayasan GSJ berdiri bukan dari akumulasi kekayaan materi, tapi dari jaringan silaturahmi, dari ketekunan menata ruang, dan dari kesetiaan pada kerja budaya — bahkan jika harus dimulai di sebuah rangkang seni yang terletak di Indrapuri, Aceh Besar. Kami percaya: suara gendang di ruang kecil lebih berarti ketimbang kesunyian di gedung megah yang tak pernah digunakan.

GSJ adalah contoh kecil dari bagaimana yayasan bisa dibangun bukan untuk pamrih, tapi untuk partisipasi. Kami menggerakkan kerja-kerja budaya, dokumentasi maestro, eksplorasi konten virtual, hingga observasi lokasi-lokasi bersejarah. Dan itu semua dilakukan dengan semangat berbagi—bukan dari lembaga kepada masyarakat semata, tetapi dari manusia kepada manusia.

Hubungan dengan Negara: Antara Mitra dan Pewaris Paksa

Hubungan antara yayasan dan negara diatur secara ketat, terutama terkait soal kepemilikan aset. Banyak yang tak tahu bahwa jika sebuah yayasan mengalami pembubaran (karena pailit atau alasan lainnya), maka seluruh aset yang dimiliki harus diserahkan kepada lembaga lain yang memiliki tujuan serupa. Jika tidak ada lembaga penerima yang sesuai, maka negara dapat mengambil alih. Ini ditegaskan dalam Pasal 68 UU Yayasan.

Prinsip ini penting, namun dalam praktik seringkali menyisakan ambiguitas. Negara berhak mengambil alih, tapi tidak serta-merta harus menjadi beneficiary. Hubungan antara yayasan dan negara sebaiknya lebih kepada mitra strategis—bukan relasi pewaris pasif atas kegagalan satu pihak. Apalagi dalam konteks budaya, keberlangsungan kerja yayasan bukan hanya soal aset, tetapi tentang jiwa yang terus menghidupkan nilai.

Mewarisi Ruh, Menolak Formalitas: Yayasan Bukan Simulakra

Sebagaimana tubuh memerlukan darah yang mengalir, sebuah yayasan pun hanya akan hidup bila dijiwai oleh semangat yang terus bergerak. Namun dalam banyak kasus, pendirian yayasan di Indonesia hanya mengalirkan formalitas, bukan ruh. Ia dibentuk karena kebutuhan administratif, pengumpulan dana, legitimasi kerjasama, atau bahkan sekadar menangguk citra. Dan di sinilah paradoks itu lahir.

Fakta-fakta yang Seharusnya Tidak Terjadi

1. Yayasan “Kertas Mati”

Ribuan yayasan tidak aktif secara substansi dan hanya muncul di laporan. Banyak menerima hibah karena jaringan politik, bukan karena rekam jejak.

2. Pemanfaatan untuk Tujuan Pribadi

Beberapa yayasan menjelma menjadi perusahaan keluarga yang terselubung, menyimpang dari semangat nirlaba yang semestinya melekat.

3. Dominasi tanpa Partisipasi

Struktur yayasan sering disusun tidak demokratis. Satu orang memegang banyak jabatan strategis. Tak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas internal.

Pelajaran dari Yayasan Legendaris Dunia

- Ford Foundation sukses karena tata kelola, rotasi kepemimpinan, dan dampak jangka panjang.

- Tzu Chi Foundation, dimulai dari donasi harian ibu rumah tangga, kini menjadi kekuatan kemanusiaan dunia.

- Rockefeller Foundation bertahan lebih dari satu abad karena kemampuan bertransformasi tanpa kehilangan nilai dasar.

Dari mereka kita belajar: yayasan besar bukan karena warisan dana, tetapi karena warisan nilai yang terus diperbarui.

GSJ: Membangun dari Pinggir, Menjaga dari Dalam

GSJ adalah contoh bahwa yayasan bisa tumbuh dari akar yang lokal tapi bernapas global. Kami tidak mengejar proyek, kami mengejar keberlanjutan nilai. Di Rangkang, kami mendengarkan, mencatat, menata, dan menyalakan kembali nyala kecil dari seni dan adat.

Kami bergerak pelan, tapi pasti. Karena dalam budaya, kecepatan bukan tolok ukur utama. Yang penting adalah arah dan daya tahan.

Menjadi Sah Secara Hukum, Tapi Tak Dijamin Hidup

Tantangan Legal dan Fiskal Yayasan Budaya Kecil

Di negeri ini, untuk sah secara hukum tidak sulit. Tapi untuk hidup sebagai yayasan budaya, tantangannya berat:

- Laporan keuangan tahunan tetap wajib meski yayasan tidak memiliki aktivitas ekonomi. Banyak yayasan budaya tidak punya kapasitas teknis untuk itu.

- Akses ke dana publik tersendat karena minimnya kelengkapan administratif: NPWP lembaga, audit laporan keuangan, legalitas domisili.

- Sistem digital seperti OSS dan AHU Online tidak ramah untuk yayasan yang jauh dari akses teknis dan internet stabil.

- Seleksi hibah budaya kadang lebih melihat kelengkapan dokumen daripada keberlangsungan karya.

- Negara mendorong pemajuan kebudayaan, tapi sistem fiskal dan hukum justru mengunci inisiatif kecil yang paling bernilai.

Rangkang, Batu-Batu Kecil, dan Ingatan yang Tak Selesai

Saya masih ingat ketika kami menggelar FGD Musik Edukasi perdana. Duduk di lantai, membuka Zoom, dan memulai percakapan yang kemudian berkembang menjadi Kaji Ulang Nusantara. Ruang kecil di Rangkang adalah tempat semua itu dimulai.

Kami tak punya dana besar. Tapi kami punya keyakinan bahwa tempat ini, dengan segala keterbatasannya, bisa menjadi pusat ingatan dan kreativitas. Kami fasilitasi Panggung Inklusif, Sekolah Jagat, dan Jak Beut, bukan karena kelebihan, tapi karena kebutuhan masyarakat.

Kami pernah gagal. Tapi setiap kegagalan menguatkan kami bahwa yayasan ini bukan proyek. Ia adalah perpanjangan dari cinta kepada kebudayaan.

Maka jika suatu saat GSJ tetap hidup, biarlah bukan karena pendirinya masih ada, tapi karena nilai-nilai yang kami tanam tak berhenti tumbuh. Seperti akar yang diam tapi menembus batu, perlahan tapi pasti. []

Tentang Penulis:

Ari Palawi, S.Sn, M.A., Ph.D. (nama resmi) adalah Pendiri Geunta Seni Jauhari. Ia menulis, meneliti, dan mencipta karya yang menghubungkan penciptaan artistik, pengabdian budaya, dan kebijakan publik. Fokusnya banyak pada wilayah-wilayah non-sentral dan suara komunitas.