Oleh: Taufiq A Gani.

Alumni PPRA 65 Lemhannas RI, ASN di Perpusnas RI.

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bencana Aceh menjadi ujian awal bagi relasi negara dan kepercayaan publik.

Ujian ini terasa relevan ketika Said Muniruddin, melalui tulisan reflektif berjudul “Datang Salah, Tidak Datang Lebih Salah” yang dimuat di kolom pribadi daring dan beredar luas di ruang diskusi publik (03/01/2026), mengingatkan bahwa kehadiran negara kini tidak lagi dinilai dari simbol, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Persoalan utamanya bukan lagi komunikasi publik, melainkan kepercayaan. Dalam situasi kepercayaan yang menurun, kehadiran pejabat—datang ke lapangan atau tidak—tidak lagi menjadi ukuran penilaian masyarakat. Yang dinilai adalah apakah kehadiran negara menghasilkan perubahan nyata.

Peringatan ini patut dibaca sebagai masukan kebijakan. Kritik publik tidak berhenti pada gaya komunikasi atau intensitas kunjungan pejabat, tetapi mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang berubah dalam kehidupan masyarakat setelah negara hadir?

Selama pertanyaan ini belum terjawab, negara pada awal era Prabowo akan terus berada dalam posisi yang serba sulit di mata publik.

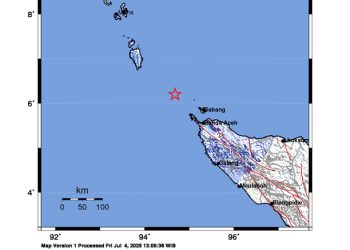

Bencana Aceh sebagai Uji Respons Negara

Dalam konteks bencana Aceh dan banjir besar di Sumatera, peringatan tersebut terasa nyata. Setelah lebih dari satu bulan, banyak warga masih merasakan kondisi yang relatif belum banyak berubah. Pemulihan berjalan, tetapi belum cukup cepat untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Persepsi publik terbentuk bukan dari niat pemerintah, melainkan dari pengalaman langsung di lapangan.

Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa tantangan utama bukan ketiadaan regulasi atau kurangnya perhatian pusat. Kerangka hukum tersedia, sumber daya negara ada, dan aparat hadir. Namun terdapat kesenjangan antara perencanaan nasional dan pelaksanaan kebijakan di wilayah terdampak. Di sinilah kepercayaan diuji: sejauh mana negara mampu mengubah rencana menjadi hasil yang dirasakan.

APBN 2026 dan Ruang Koreksi Kebijakan

Dalam sistem pemerintahan, kebijakan publik berjalan berjenjang. RPJMN adalah rencana pembangunan lima tahunan yang memuat arah besar pemerintahan. Penjabaran tahunannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang menetapkan prioritas, sektor, dan wilayah fokus setiap tahun. RKP kemudian diterjemahkan ke dalam APBN, yakni anggaran negara yang disahkan DPR sebagai wujud komitmen pembiayaan. Pelaksanaannya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dokumen kerja yang memuat kegiatan, anggaran, dan lokasi pelaksanaan. Pada tahap inilah kebijakan hadir sebagai dampak nyata bagi masyarakat.

Arahan Presiden, dalam praktik, memperoleh makna ketika diterjemahkan hingga level Rincian Output (RO). RO adalah titik temu antara kebijakan dan realitas lapangan—kegiatan konkret yang benar-benar dikerjakan, untuk siapa, dan di mana. Karena itu, agar isu Aceh terbaca sebagai keseriusan negara, pemulihannya perlu muncul secara jelas sebagai RO prioritas dalam pelaksanaan kebijakan.

Menjadikan pemulihan Aceh sebagai prioritas APBN 2026 bukan langkah luar biasa atau pelanggaran disiplin fiskal.

Langkah koreksi kebijakan tersebut perlu diwujudkan secara lebih konkret melalui penajaman arah belanja negara. Pergeseran lokus Dana Alokasi Khusus dan dana dekonsentrasi ke Aceh dapat dilakukan untuk mempercepat pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Penyesuaian ini bukan bentuk keistimewaan, melainkan respons proporsional terhadap situasi nyata yang dihadapi masyarakat.

Koreksi arah belanja juga perlu dilakukan lintas sektor dengan mengoptimalkan program nasional yang telah berjalan.

Di bidang pendidikan tinggi, program pengabdian kepada masyarakat dan hibah kemahasiswaan dapat diarahkan dengan mensyaratkan Aceh sebagai lokus kegiatan, sehingga kapasitas akademik nasional terlibat langsung dalam pemulihan sosial dan pendidikan. Pendekatan serupa dapat dilakukan oleh kementerian yang membidangi urusan keagamaan melalui penguatan program-program sosial dan pendidikan berbasis komunitas.

Pada sektor pendidikan dasar dan menengah, arahan revitalisasi sekolah yang telah menjadi prioritas nasional dapat dipertegas dengan menggeser fokus pelaksanaan ke Aceh. Optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak, misalnya, dapat dilakukan melalui penyesuaian lokus dan penguatan distribusi, tanpa perlu menambah skema baru.

Dengan demikian, kebijakan nasional hadir sebagai kegiatan konkret yang langsung menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial dan pembangunan layanan pendidikan, penyesuaian target program nasional juga dapat dilakukan secara terukur. Program Sekolah Rakyat, misalnya, dapat difokuskan pada optimalisasi unit yang telah ada dengan menata ulang target lokus, alih-alih memperluas pembangunan gedung baru.

Pendekatan ini membuka ruang untuk memperkuat bantuan sosial dan layanan pendidikan di Aceh, sekaligus menegaskan bahwa keadilan kebijakan bukan soal membagi rata, melainkan menempatkan sumber daya di lokasi yang paling membutuhkan pada saat yang tepat.

Pendekatan lintas sektor tersebut menegaskan bahwa pemulihan Aceh membutuhkan konsistensi kebijakan, bukan intervensi yang terpisah-pisah.

Menjadikan Kepercayaan sebagai Hasil Kebijakan

Langkah-langkah tersebut penting bukan hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi kredibilitas negara. Ketika arahan Presiden tercermin dalam RO yang berjalan nyata di lapangan, publik tidak lagi menilai dari kekeliruan awal atau simbol kehadiran, melainkan dari hasil yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah substansi peringatan Said Muniruddin. Selama kepercayaan publik belum pulih, negara akan terus berada dalam posisi “datang salah, tidak datang lebih salah”. Jalan keluar dari situasi ini bukan memperbanyak penjelasan, melainkan memastikan keputusan kebijakan—terutama kebijakan anggaran—bekerja efektif dan terukur.

APBN 2026 memberi kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa kritik publik dibaca sebagai masukan serius. Jika pemulihan Aceh benar-benar tercermin dalam prioritas belanja dan hadir sebagai kegiatan nyata di lapangan, kepercayaan publik dapat pulih secara bertahap. Kepercayaan bukan dibangun melalui narasi, tetapi melalui kebijakan yang bekerja.[]